~はじめに~

はじめにお伝えしたいことが1つあります。

それは仕入れ判断に”正解はない”ということです。

本書を読んで100%外れない仕入れ判断ができるようになると期待しているなら、考えを改めてください。

そして「絶対に外れない仕入れ判断がある」という妄想は今すぐやめましょう。

悪徳商材屋の餌に引っかかるのがオチ。

人によってリソースも違いますし、

相場や市場は生き物のように動くので、

「こうやって考えていこう」というフレームワークはありますが、答えはないんです。

なので、「何を見て」「どのように考えて行くか」を本書では解説します。

それを自分に落とし込んで、利益が出る確率を上げていくのはあなたの仕事です。

また、本書はkeepaの有料版(月額2000円前後)を契約していることを前提に解説しています。

「あれ?これ自分のにはないぞ?」というところがあったら、おそらく有料版と無料版の違いです。

ご了承くださいませ。

そしてそして、本書の内容を100%覚えるのはまず不可能です。

まずは一通り目を通していただいて、

ケースバイケースで見直すようにしましょう。

辞書や教科書のように使っていただけると幸いです。

第一章keepaを使えるようになるまで

そもそもkeepaってなに?

keepaとはAmazonが提供するデータをもとに、グラフを表示するサイトです。

keepaで見れるもの

- アマゾンの価格の推移

- アマゾン内の売れ筋ランキングの推移

- 商品ごとの出品者数の推移

アマゾンの価格やランキング、出品者数って商品ページに記載されているので、誰でもいつでも見れることができます。

それをキレイにグラフでまとめてくれているイメージですね。

※実際にはkeepaでは商品ページからデータを取っているのではなく、アマゾンが提供してるシステムを利用してデータを取得しています。

せどりをするにあたってアマゾンで販売する人が多く、結果も出しやすいのは、このkeepaというツールで「商品がいくらで売れるか」ということが可視化されるからです。

なぜkeepaを使うのか?

では、なぜkeepaを使うのか。

それには3つ理由があります。

1つ目の理由は、見れるデータが多く分析しやすいからです。

後述しますが、keepaではさまざまなデータを参照できます。

keepa以外にも仕入れ判断を行えるツールはいくつかあるんですけど、keepaほどデータが取れるツールを僕は知りません。

そして、keepa以外のほとんどのツールが『keepaから』データを取っています。

それなら本家のデータを見た方がいいですよね。

2つ目の理由は、アマゾンの公認ツールだからです。

2020年6月末にモノレートという『業界スタンダード』だった仕入れ判断サイトが閉鎖したことによって、せどり業界が震撼しました。

なぜ閉鎖したのかというと規約違反云々なんですが、まぁそれはここで言及しても意味ないので割愛します。

でも、keepaはアマゾンの公認ツールなので、少なくとも『規約違反で突然使えなくなる』ということは起こりません。

いろいろなツールを使って、それらが使えなくなる…を繰り返すのであれば、初めからkeepa使っとけばいいじゃんって感じですね。

まぁkeepaも100%なくならないという保証はないですが、そうなれば他のツールもすべて使えなくなるぐらいのレベルの話。

そんな飛行機墜落するかもってレベルの話を考えてても意味ないんで、ひとまずは安心して使っていきましょう。

3つ目の理由は、仕入れ判断以外でも使えるからです。

仕入れ判断を行う以外にもkeepaではリサーチや、価格変動通知などに利用できます。

仕入れ判断で使うには月額2000円前後の有料会員になった方がいいんですが、他の機能も使うことによって、『ほんとにこれ2000円でいいの?』ってレベルのツールに変化するんですよね。

keepaを使う3つの理由

- 見てるデータが多く分析しやすい

- アマゾン公認のツールだから

- 仕入れ判断以外にも使えるから

まずはkeepaを使えるようにしよう

拡張機能の導入

拡張機能のインストールはこちらから。

「Chromeへ追加」を選択いただければ、自動でインストールされます。

拡張機能のインストールができたら、次はアカウント登録を行っていきます。

右上にある拡張機能の中のkeepaのマークを押してください。

※表示されていなければ、「パズルのピース」のようなマークを押して、keepaのマークの横にあるピンが青くなるようにクリックしてください。

アカウント登録

keepaのマークを押せばサイトが表示されるので、右上から「アカウント登録」を行いましょう。

アカウント登録にクレジットカードの入力は必要ありません。

とりあえずアカウント登録はしておきましょう。

本書を読んで、有料会員になった方がいいと感じたら、有料会員登録を行えばOKです。

設定して使えるようにしよう

さて、keepaのインストールが完了し、アカウント登録が終わりました。

keepaの拡張機能がインストールされた時点でアマゾンの商品ページにkeepaが表示されるようになっているはずです。

万が一、表示されていない場合は「keepa」と書かれたボタンが商品画像の下にあるはずなので、それをクリックすることでひとまず表示されます。

設定をしていきたいので、グラフ上部のタブにある「設定」をクリックしましょう。

有料版と無料版でちょっと項目が違うのですが、ここでは僕が有料版で行っている設定を紹介します。

まずは真似していただいて、あとから自分なりにカスタマイズしていきましょう。

チャートの外観

こちらはkeepaが表示されたときに、デフォルトで表示されるグラフの設定です。

- 表示するグラフ→Amazon・新品・中古

- 期間→1年間

- クローズアップビュー→オン(後述します)

- 極端な価格を無視する→いいえ

- ツールチップの日付のフォーマット→お好み

トラッキングの設定

こちらは仕入れ判断で利用しないので、割愛します。

アドオンの設定

- 言語→特に触る必要なし。表示言語が変な場合のみイジってください。

- Keepa Box高さ 200px (PCに合わして調整してください)

- Keepa Boxの幅 サイズを動的に変更する

※Keepa Boxとはアマゾン表示されるkeepaのグラフの部分です。 - デフォルトの表示方法→Keepa Box(デフォルトでBoxが表示されない場合はここが原因です)

- Amazonの商品の上にマウスを置いた時、価格の履歴グラフを表示する→はい

Setup→Amazon・新品・売れ筋ランキング・365期間(日間)

※こちらのSetupもPCの画面によって見にくい場合があるので、調整してください。 - Show max order limit next to stock quantity(requires longer loading times)→はい

※アマゾンの出品者一覧ページに出品者の在庫を表示させてくれます。

※在庫数はカートに入る数で算出しているので、出品者が購入制限をかけている場合正確な数字は表示されません。ご注意ください。 - Keepa の価格データ改善のために Amazon の価格情報を収集する拡張機能をインストールする→はい

これで初期設定は完了となります。

第2章 keepaを理解する

keepaのグラフにはさまざまなデータが表示されます。

どの項目が何を意味するのか理解しておくと、仕入れ判断に役立ちますので、本章ではkeepaのグラフに表示される項目についてそれぞれ解説していきます。

本章ではこれらの情報をどう使うのかではなく、これらの情報が『何なのか』を解説するので、そのような目線で読み込んでください。

どう使っていくかは後の章で解説します。

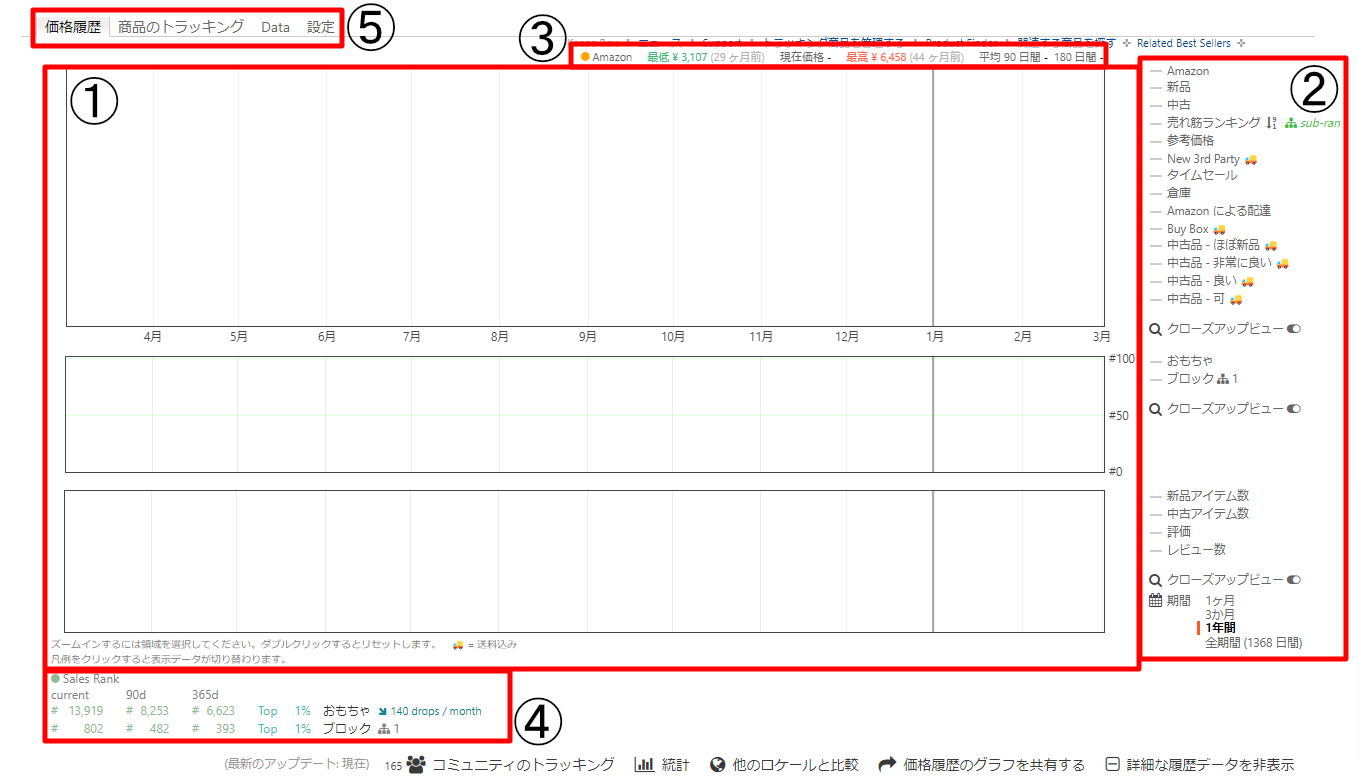

keepaで仕入れ判断を行っていく際にアマゾンで表示されている部分で使う所は以下で記している5つです。

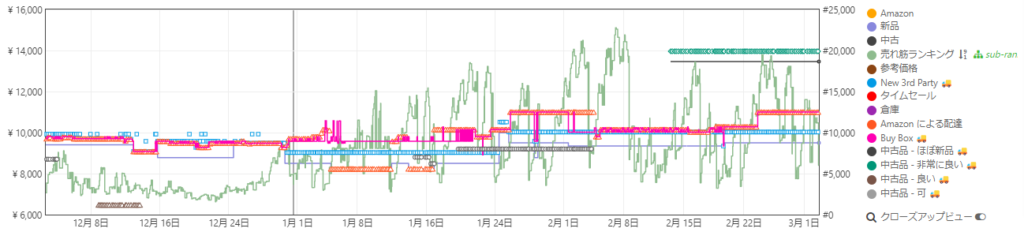

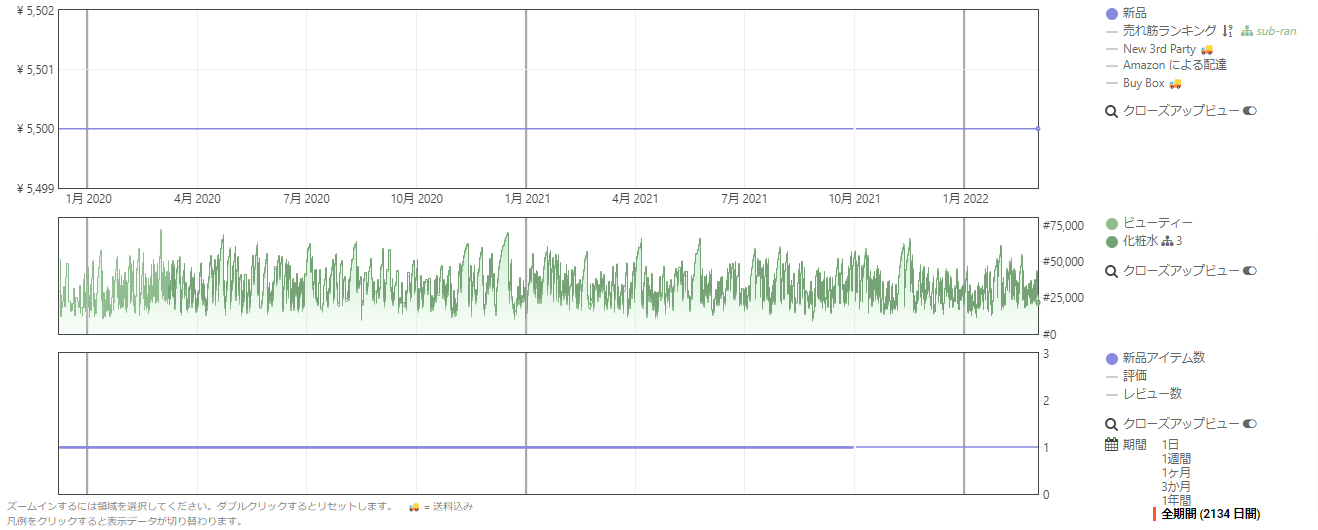

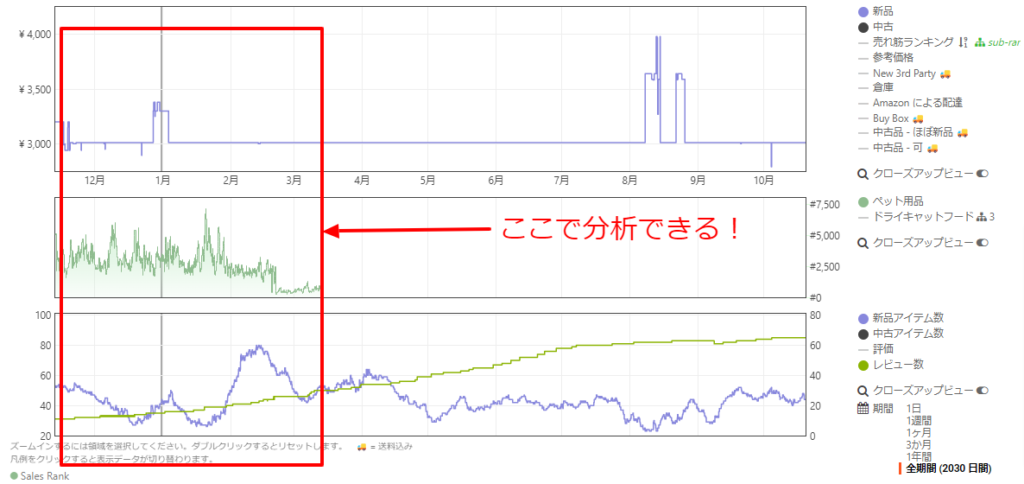

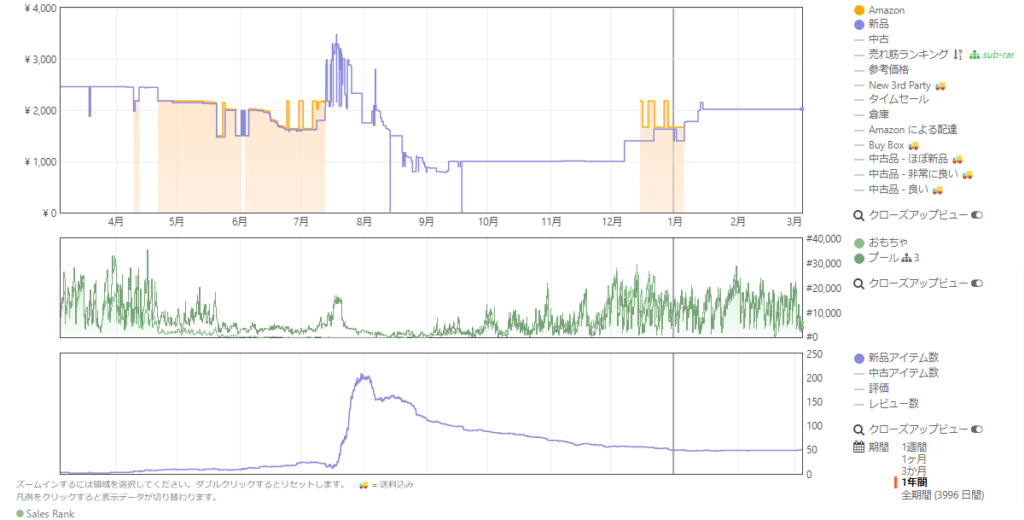

①:一番見るところで、②で選択したグラフが表示される場所になります。3つのブロックに分かれているのが特徴です。

②:複数の項目が並んでいますが、これらを選択することによって、①にグラフを表示・非表示させます。

③:②で価格を表示させた項目の『最低価格』『現在の価格』『最高価格』『直近90日間の平均価格』『直近180日間の平均価格』を項目の上にマウスを置くことで表示させることができます。

④:現在のランキング、直近90日間の平均ランキング、直近180日間の平均ランキングが親カテゴリ~子カテゴリまで表示されます。

⑤:【Data】のタブで『Product Details(商品の詳細情報)』『Offers(出品者情報)』『Buy Box Statistics(カートの詳細情報)』を閲覧することができます。

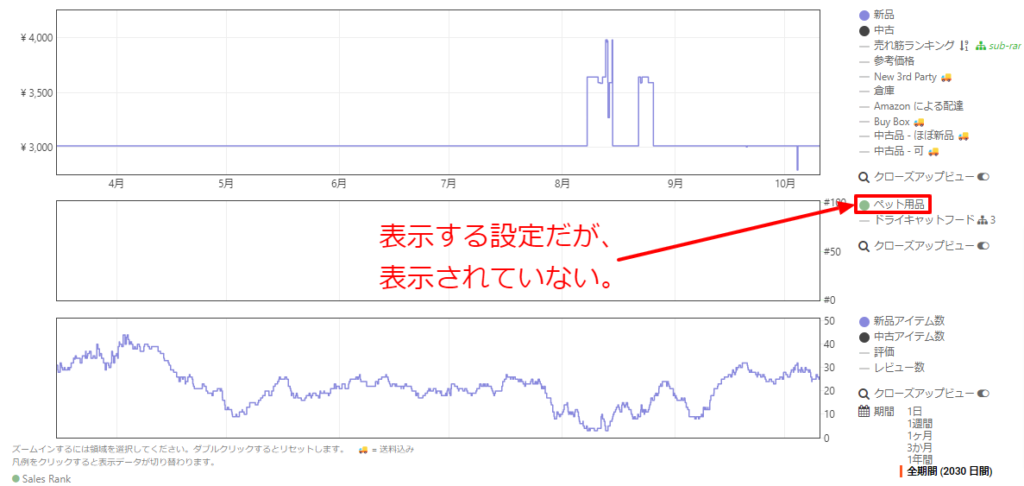

有料会員なのに①で真ん中のBoxが表示されていない場合、『売れ筋ランキング』の横にある『sub-ran』を押せば表示OK。

グラフの見方は後で解説するので、②で表示できるグラフをそれぞれ何なのかをザックリ解説しますね。

大前提として、グラフの縦軸は②で表示させるもの、グラフの横軸は期間になります。

※僕が常時表示させているグラフは太字にしています。

すべてを表示させると情報過多になるためです。

上ブロック

- Amazon(オレンジ)→Amazon.co.jpの価格推移のグラフを表示します。

- 新品(青)→FBAや自己配送に関係なく、『新品』最安値のグラフ推移を表示します。

- 中古(黒)→コンディションに関係なく、『中古』最安値のグラフ推移を表示します。

- 売れ筋ランキング(緑)→アマゾンでの売れ筋ランキングの推移を表示します。

「sub-ran」を押すことで真ん中に別でランキング用のBox表示されるので、グラフが見やすくオススメです。

横にある1→9、9→1をクリックすることによって、ランキンググラフの向きを変えることができます。 - 参考価格(茶)→メーカーの希望小売価格や定価が設定されていれば表示されます。

- New 3rd Party(青四角)→自己配送での最安値を表示し、そのときの出品者を閲覧できます。

- タイムセール(赤丸)→タイムセールがあったところが表示されます。

- 倉庫(紫バツ)→アマゾンアウトレット(Amazon.co.jpの中古)の価格が表示されます。

- Amazonによる配達(オレンジ三角)→FBA出品者の最安値を表示し、そのときの出品者を閲覧できます。

- Buy Box(ピンク)→カート価格の推移を表示し、カート獲得をしていた出品者を閲覧できます。

- 中古品-ほぼ新品(黒丸)→中古品-ほぼ新品の推移を表示し、そのときの出品者を閲覧できます。

- 中古品-非常に良い(緑菱形)→中古品-非常に良い(の推移を表示し、そのときの出品者を閲覧できます。

- 中古品-良い(茶色三角)→中古品-良いの推移を表示し、そのときの出品者を閲覧できます。

- 中古品-可(グレー四角)→中古品-可の推移を表示し、そのときの出品者を閲覧できます。

- クローズアップビュー→グラフの縦軸を表示している期間内のモノに変更して見やすくします。

※②の上から順に解説してます。

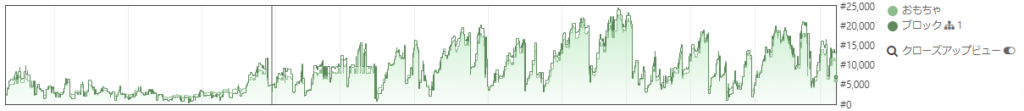

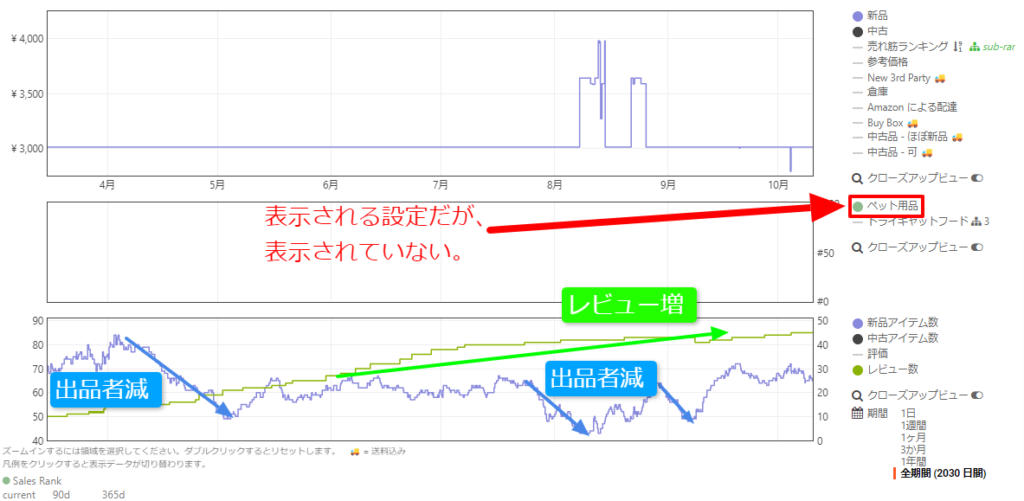

中ブロック

- 大カテゴリ名(画像ではおもちゃ)(薄緑)→アマゾン内の大カテゴリでのランキング推移を表示します。

- 小カテゴリ名(画像ではブロック(濃緑)→アマゾン内の小カテゴリでのランキング推移を表示します。

小カテゴリは複数存在する場合もあります。(例. 髭剃りの場合、メンズシャーバー、メンズシェーバー替刃の2つに分類されたりする) - クローズアップビュー→グラフの縦軸を表示している期間のモノに変更して見やすくします。

※②の上から順に解説してます。

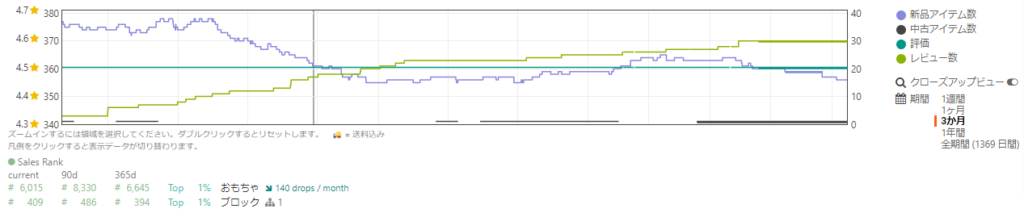

下ブロック

- 新品アイテム数(紫)→新品の出品者数の推移を表示します。アイテム数と書いてますが在庫数ではなく、出品者数です。

- 中古アイテム数(黒)→中古の出品者数の推移を表示します。アイテム数と書いてますが在庫数ではなく、出品者数です。

- 評価(緑)→商品の☆の点数の推移を表示します。

- レビュー数(黄緑)→商品についたレビュー数の推移を表示します。

- クローズアップビュー→グラフの縦軸を表示している期間のモノに変更して見やすくします。

- 期間→『1ヶ月』『3か月』『1年間』『全期間(○○日)』と表示させたい期間を指定できます。

※②の上から順に解説してます。

上記の中で有料プランで見れないデータは、

- 『売れ筋ランキング』

- 『Buy Box』

- 『新品アイテム数』

- 『中古アイテム数』

- 『評価』

- 『レビュー数』

です。

- アマゾンでの需要を知るための『売れ筋ランキング』

- アマゾンでの供給を知るための『アイテム数』

を見るには有料会員じゃないと無理なため、有料会員になることを強くオススメしています。

第3章 売れてる価格と売れてる個数の分析

さて、ここからはkeepaから実際にどうやって『仕入れ判断』を行っていくのか解説していきます。

第3章では超基本を解説し、第4章、第5章で応用部分を解説しますので、ゆっくりついてきてください。

第6章では、そこまで学んだ知識を使って「効率的に」仕入れ判断を行うフローチャートを用意しています。

考える順番などは気にせずに、まずは第3~5章での解説を理解することに努めてくださいね。

売れてる個数を分析する

まずはある期間に「どのくらい」商品が売れているのか見ていきましょう。

売れてるかどうかを見るときは必ず「自分が売りたい価格帯」で調べるようにしてください。

売れてる個数を分析していく方法は2つあります。

1つ目はkeepaを利用せずに、出品者の在庫数を追うというやり方。

1つ目も2つ目も、

- 全体で売れる個数を把握して、

- カートを争う出品者の数を把握して、

- 売れる個数を出品者の数で割る

という流れで行います。

あくまで見るべきはカートを争う出品者の数であって、全体の出品者ではありません。

ここは間違えがちなので、注意しておきましょう。

keepaを使わずに分析する方法

購入制限をかけている出品者や随時在庫を追加してくるような出品者では分析できませんが、原始的で、ツールがなくなっても使える手法ですし、精度はかなり高いです。

いわゆる定点観測というやつですね。

カートが回ってくるであろう出品者の在庫をすべてカートに入れて、日々の在庫の増減をチェックします。

1人の出品者だけでなく、カートが回ってくるであろう出品者すべてを観察するのがキモです。

毎度カートに入れるのが面倒臭ければ、ずっと入れといても大丈夫。

カートに入れておいて「レジに進めば」在庫が減ってれば調整されます。

その数値を観察していけば問題ありません。

1~2週間ほどデータを取ればある程度はわかります。

例えば2週間で売れた個数を14で割れば、一日で売れる平均的な個数は算出できますね。

ただし、その数はあくまで「アマゾン全体」で売れている個数でしかありません。

その数をカートが回ってくるであろう出品者の数で割って、1人あたり売れる個数を求めていきます。

Column:カートが回ってくる出品者を把握するには?

アマゾンではカートが回ってこないと商品は売れません。

カートって何?ぐらいの知識レベルであればブログで解説しているので、読んでみてください。

アマゾンのカートが回ってくる出品者の数を把握するには、自分がカートを獲得するときの状態を考えてみればいいです。

基本的には、

- FBA利用を利用している(Primeマークがついている)

- 上記の中で最安値付近

この2つがかなり強いので、ここだけ見てればOK。

最安値だけでなく、最安値付近まで視野を広げておきましょう。

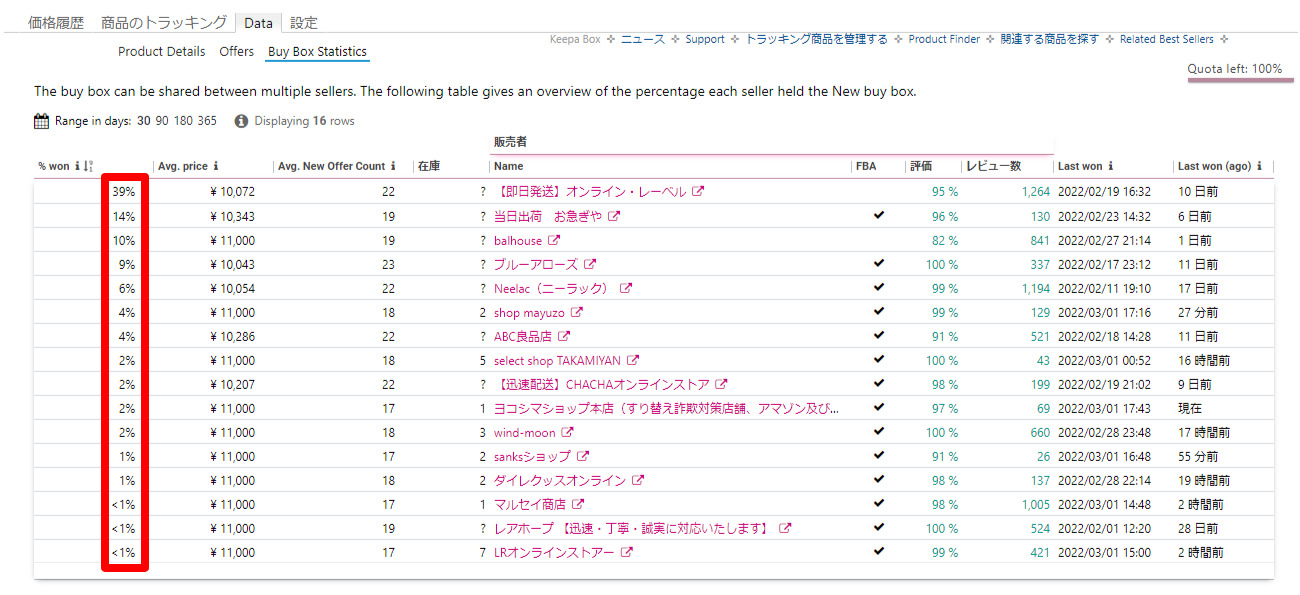

また、keepaの上のタグにある「Data」を利用して、カートを獲得している出品者を把握することもできます。

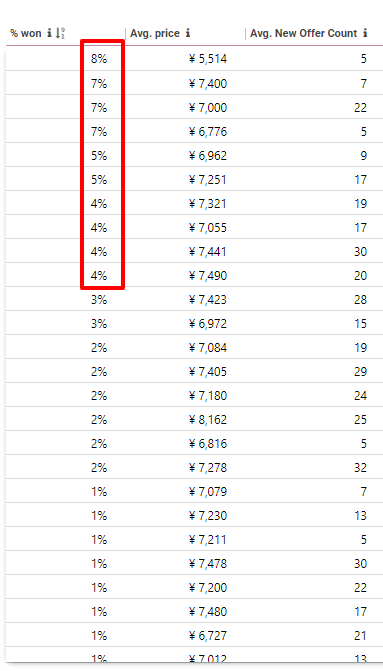

Dateをクリックしたら表示される「Buy Box Statistics」をクリックすると、下記のような表が表示されるので、見てみてください。

赤で囲った部分がカートの獲得率です。

5%以下はランキングがすこぶるよくない限り売れていないと思いますが、%は相対的な数字であり出品者の数が増えれば増えるほど下がっていくので、ケースバイケースで見ていくようにしましょう。

月に数個しか売れていなければ、そのタイミングでカートが取れていないと売れませんが、月に数百数千売れているのであれば、カートが取れて売れている可能性もありますからね。

keepaを使って分析する方法

これがもっともポピュラーな分析方法です。

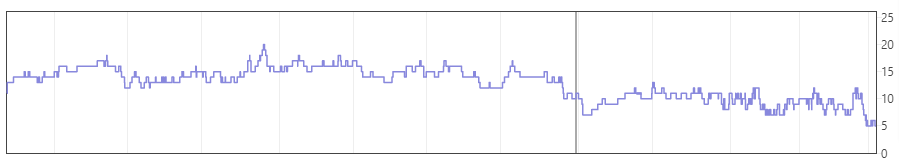

keepaのランキングのグラフを元に売れた個数を算出していきます。

商品が売れると、売れ筋ランキングは上がります。

「売れた」ランキングなので、これは難しくないですよね。

なので、ある期間にランキングが上がった(数字が小さくなった)回数が、商品が売れた回数と捉えるわけです。

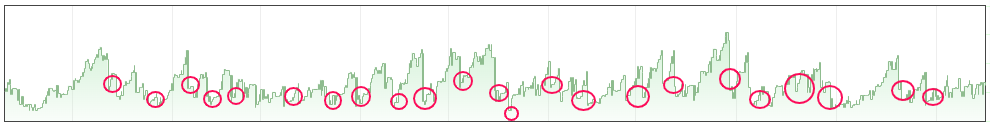

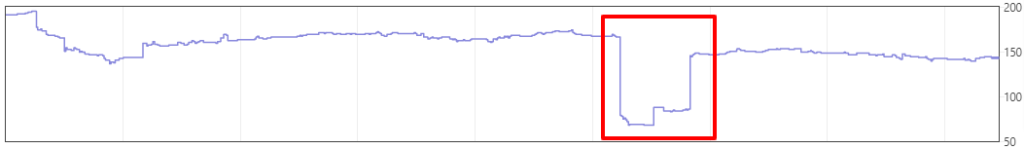

具体的には下図みたいな感じですね。

※赤丸で囲ったとこ以外でもランキングが上がっているところはありますが、大きさの都合上印ができなかっただけで、赤丸をしたところだけ売れているというわけではありません。

ひとまず、ランキングのグラフがさがったところは商品が「売れている」と思ってもらって結構です。

こんな感じのグラフの方がわかりやすいですね。

そしてグラフが下がった回数がそのまま「売れた個数」になります。

ただし、この考察には1つ欠点があります。

keepaは常にデータを取り続けてるわけではなりません。

keepaは定期的(例えば3時間に1回)にデータと取得しているんですよね。

※データを取るスパンは商品によっても異なります。

ですので、商品がその期間内に何個売れようが、つまり何回ランキングが上がろうが「ランキングが上がった回数は1回」と判定されます。

つまり、ランキングが高ければ高いほど商品は売れてるので、グラフが下がった回数より売れているというわけです。

じゃあ高ランキングの商品は何個売れているの?という疑問が出てくると思いますが、それは正直に言ってわかりません。

グラフが下がった回数は確実に売れているので、それをもとにまずは販売を行い、調整していくのが一番です。

「そうすればこのカテゴリの○○位ぐらいなら○○個ぐらい売れるな」という自分の中の基準ができてきます。

ペットカテゴリの90位ぐらいの商品は2時間カート取っただけで200個以上売れたこともありました。

せどりではこのような基準を何個作れるかで稼げる額が決まると言っても過言じゃないです。

売れる個数を算出できたらあとは1つ目の方法と同じように、カートが回ってくるであろう出品者の数で割って、仕入れ個数を考えていきます。

- 1ヵ月でグラフが20回落ちていた

- カートが回ってくるであろう出品者は3人

- 仕入れた数を2ヵ月で売り切りたい

このような場合は、単純に計算すれば、2ヵ月で40個売れていて、自分を入れると出品者は4人になるので、仕入れる数は10個となります。

ただし、ここで注意しておかなければいけないのがライバルの増加。

Column:ライバルの増加をどう読む?

せどりで失敗する人は「ライバルの増加」に対する考慮が圧倒的に足りていません。

「価格競争が起こる」というのはよく聞くと思いますが、価格競争が起こる理由は何でしょうか?

答えは「出品者の増加(供給の増加)」です。

9割以上がこれが原因。

では、なぜ出品者の増加が起こるのか?

それは「あなた以外にも」仕入れを行えるからです。

なのでリサーチして利益が出そうな商品を見つけた場合は、

・誰がどのくらいその商品を見つけられるか

を必ず考えるようにしましょう。

正確な数字はわかりません。

ですが、「自分が見つけられた商品は、他の誰かも見つけられるんじゃないか?」と疑うことが重要です。

そんなん言い出したら仕入れできないよ…

その気持ちもわかりますが、仕入れして赤字出してたら働く意味ないですよね。

例えば、楽天のセールやヤマダ電機のセール何て誰でも見れますし、みんな注目してます。

でも、ずっと楽天で売ってる商品で、楽天のセール品でもなく、出品者も多少しか増減しない商品ってこれからもその傾向を辿る可能性は高いわけじゃないですか。

店舗にたまたまあった廃盤品とか、アマゾンでたまたま値付けミスで復活した廃盤品とかも…

じゃあセール品はショップから発送された時点で自己配送で売り切ろうとか、

セール品は相場より安いし、待てば価格が戻るからそもそも納品しないとか、

セール品は出品者が群がるから 1商品の在庫を積むのではなく、商品のバリエーションを増やして勝負しようとか、

いろいろな戦略が出てくるわけです。

セール開始直後ならともかく、セール開始して2~3日たってるのにまだ在庫がある商品とか、みんな仕入れてる可能性高いと思いませんか?

これは一種の例ですが、何が見つかりやすくて、何が見つかりにくいのか。

自分が仕入れようとしている商品は見つかりやすいのか、見つかりにくいのか。

仕入れる際にここを考えるだけで、一気に価格競争に巻き込まれる可能性を下げることができます。

リサーチをしていると出品者が急激に増えてる商品とかありますよね。

それを見たときもスルーするのはなく、なぜ出品者が増えたのか?を考えてみてください。

何度も繰り返していくうちに、嗅覚が研ぎ澄まされていきます。

keepaには関係ないことでしたが、仕入れ判断でかなり重要なことだったので解説しました。

本当に重要なので必ず意識するようにしましょう。

中古が売れてるのか?新品が売れてるのか?

さて、keepaと関係なく抽象的な話とはうって変わって、よくみんなが騙されるところを解説します。

ランキングが上がってるし、売れてる~!!

と思って仕入れたら全然売れないパターン。

もしくは思ったより全然売れないパターンがあります。

その代表格が「中古が売れている」です。

※他にもあるんですが、それは後ほど解説します。

新品が売れているのか、中古が売れているのか?

それは「①出品者の増減」と「②過去の動き」で判断していきます。

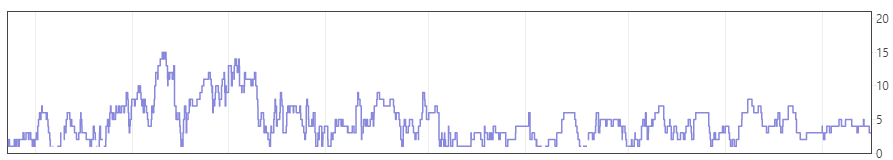

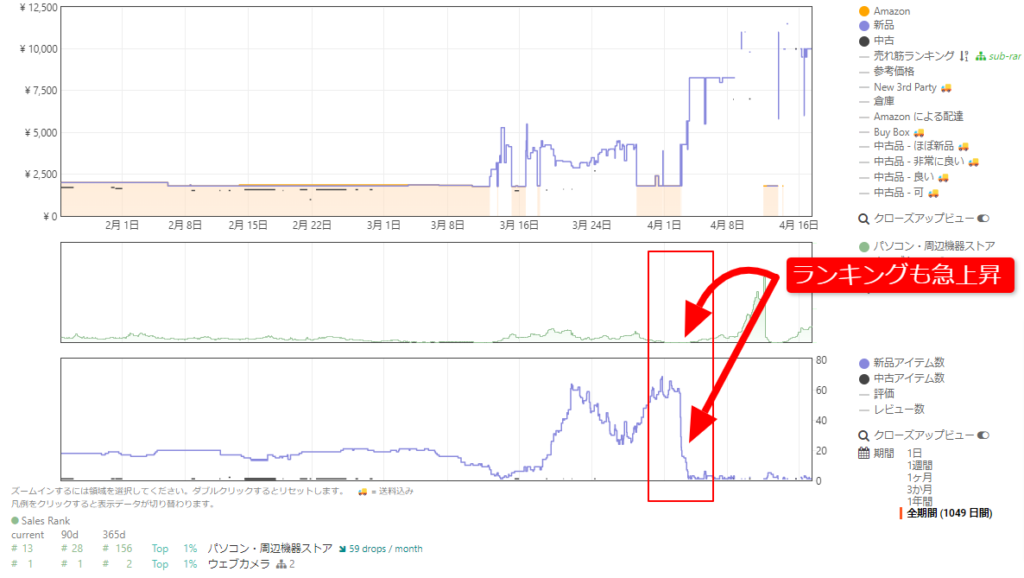

①出品者の増減を見る

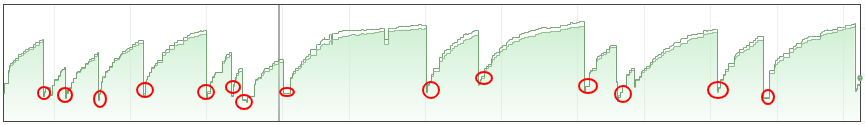

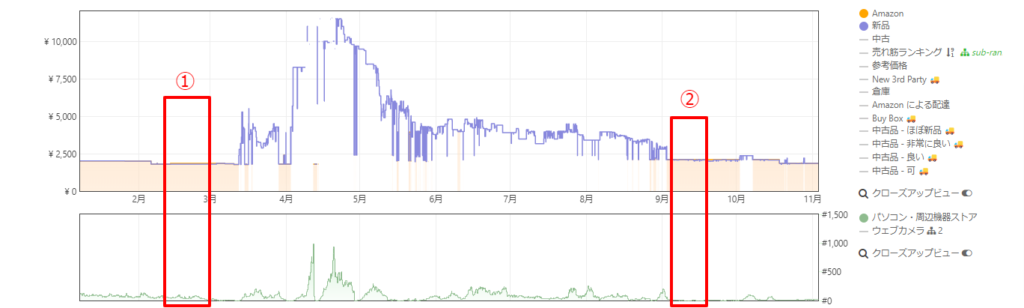

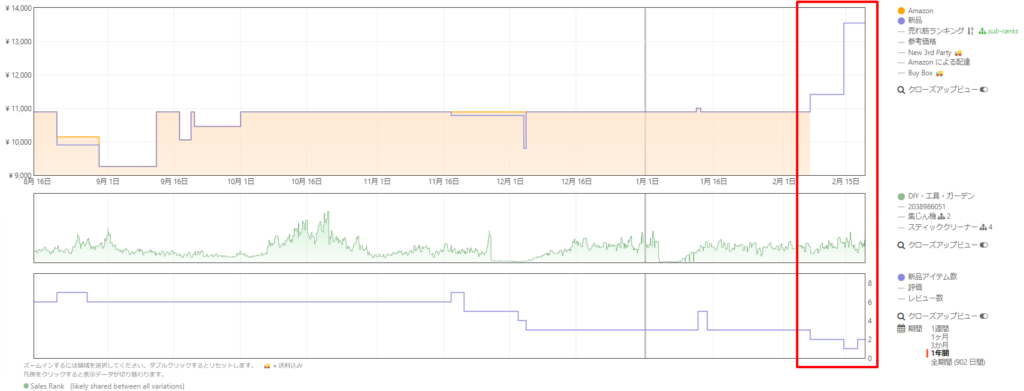

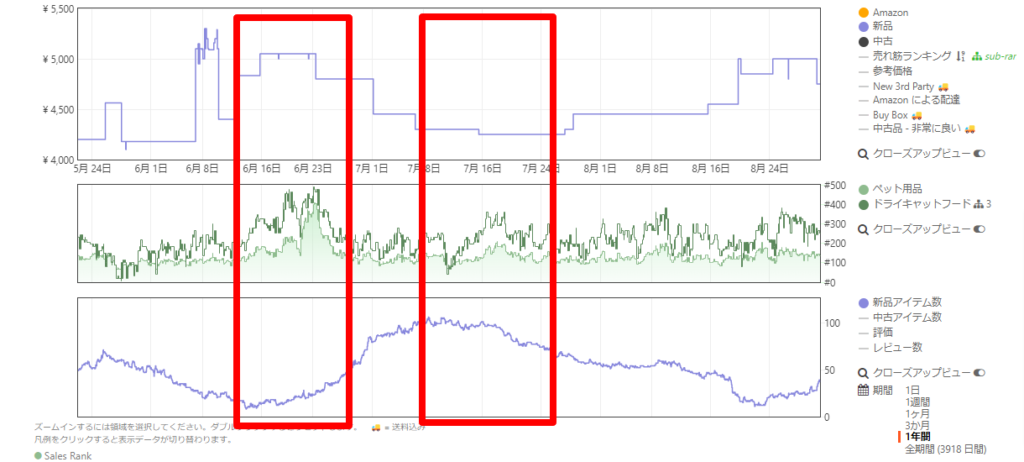

赤枠で囲ったところを見てください。

ランキングのグラフが下がったとき、中古の出品者(黒グラフ)が下がっているのがわかります。

このときは「中古が売れた」と判断します。

次は青枠で囲ったところを見てください。

ランキングのグラフが下がったとき、新品の出品者(青グラフ)が下がっているのがわかります。

このときは「新品が売れた」と判断します。

これらのようにランキングが上がったからと言って必ず「新品」が売れているとはかぎりません。

下記の場合は注意が必要ですが、

- 新品と中古の出品者が同時に減っている場合→両方売れている

- ランキングが上がったのにどっちも減っていない場合→新品が売れている

と判断して問題ありません。

あくまで確率論の話ですが、言い出したらキリがないので一定の判断基準を設けることは重要です。

グラフを細かく見たい場合、左クリックしながらドラッグするとグラフを拡大することができます。

ダブルクリックをすれば元に戻るので、ジャンジャン活用していきましょう。

また、売れてもランキングの変動までに時差があってぴったり動かない場合もありますし、出品者の在庫が1つの場合しか売れても出品者は減りません。

あくまでグラフから何を読み取れるかの話なので、「自分で考える」ことは忘れないようにしましょう。

ちなみにランキングが良すぎると、売れいてもランキングが動かないもしくは下がる可能性もあります。

あくまで相対的な数字であるからです。

ランキング100位の商品が100個売れてもランキング101位の商品が150個売れれてば、順位は入れ替わりますよね。

ランキングが良ければ売れているのは間違いないですが、自分が売りたい価格で出品者が減っているかはチェックしておきましょう。

②過去の動きを見る

せどりの最大の利点が過去のデータを見れることと言っても過言じゃありません。

それを活用しない手はないわけです。

①で判断できればOKなんですが、①で判断しずらい場合や、現在出品者がいない場合もあります。

今までは直近でのデータを見てきましたが、直近のデータで判断できない場合はもっと過去のデータを見ていきましょう。

「現在出品者がいないだけで、過去に利益が出る価格で売れていた」なんてことはよくある話ですし、

「逆に今の価格ではなかなか売れず過去に価格競争が起きていた」なんてこともあります。

これはkeepaのグラフを一度「全期間」で見てみるクセをつければ気づくことができるんですよね。

ほとんどの人が、keepaを3ヵ月、つまり直近のデータしか見ていません。

歴史は繰り返される。二度あることは三度ある。

このような格言があるように、過去から読み取れることはたくさんあります。

先ほどドラッグで拡大できるとお話ししたように、一度全期間で全体を見てから、見たいところを拡大していきましょう。

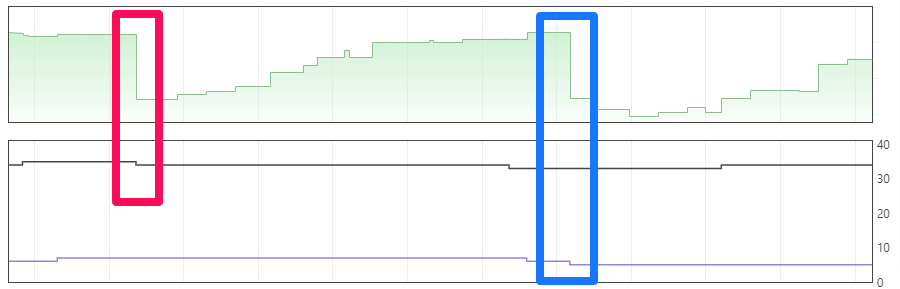

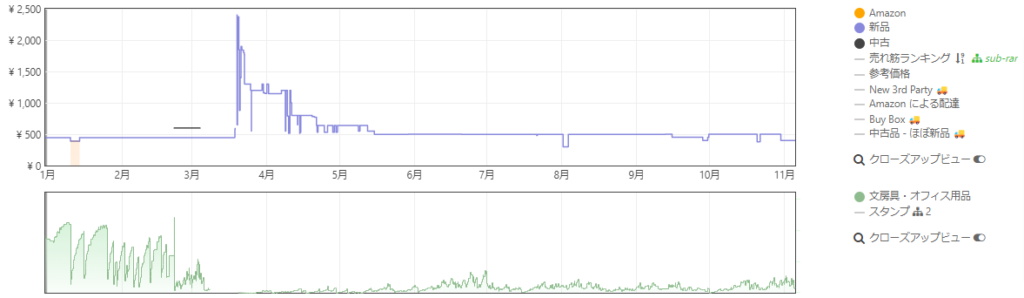

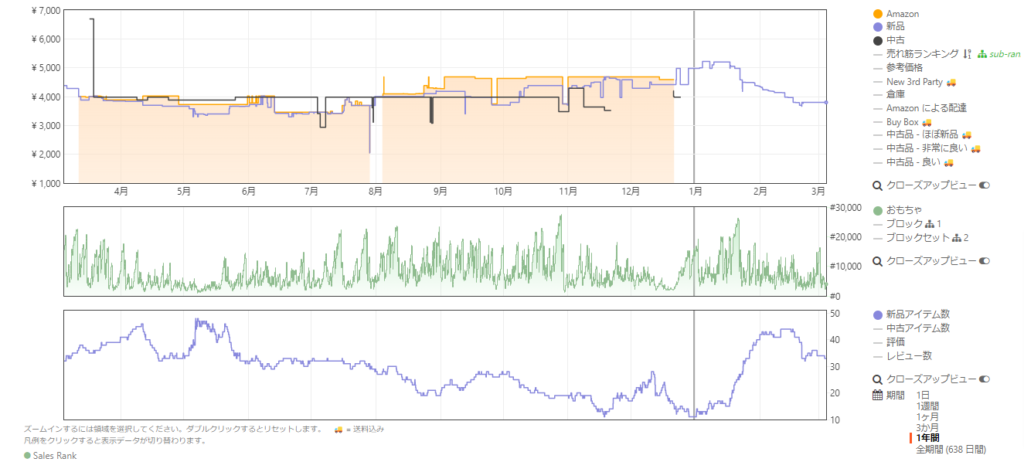

例えば、上図の青枠、黄枠、赤枠を見てみてください。

直近である赤枠の部分はほとんど売れていません。

でも、ちょっと前の黄枠ではポツポツ売れており、青枠では結構売れています。

ではそれぞれで何が違うかというと「価格」です。

「価格が上がれば需要が減る」というのはイメージできると思いますが、それがまさにこのグラフに表されています。

グラフを直近でしか見ない人は黄枠、青枠で売れている部分をそもそも見ていません。

なので「全然売れてないしスルーしよ」ってなったり、「あんまり売れてないから1個しか仕入れないでおこう」ってなります。

でも過去のデータをしっかり見れば、「売れる価格」はありますよね。

その価格で利益が出ればOKなんです。

資金が多めにあるなら数を多く仕入れて、価格を下げて資金回転率を上げてもいいですし、

資金が少なければ数を少なくして、高い価格で販売して投資効率を上げてもいいです。

ね?資金があるかないかだけでも、仕入れ判断って変わってきますよね。

過去にある価格で「新品」が売れていれば、それがトレンド出ないかぎり、今でも「新品」で売れます。

見ているつもりでも、全然見れていないことなんてよくあるので、意識してみていきましょう。

…とここまで超アナログな方法を解説しましたが、ランキングが上がった回数を数えてくれる超便利なツールがあるんです。

拡張機能キーゾンを使って効率化

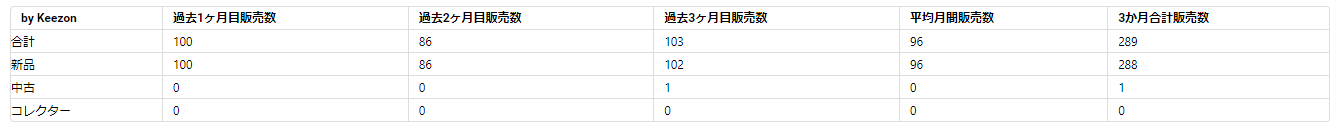

キーゾンという拡張機能を使えば、keepaのグラフの上に下図のような表を表示させることができます。

※設定方法はマニュアルが用意されているので、確認してください。

開発者じゃないので本当のところはわかりませんが、新品が売れたか中古が売れたかの判断は「ランキングが上がったときに中古の出品者が減ってるかどうか」だと思います。

ランキングが上がった時に中古の出品者が減っていなければ、新品が売れたことにする。っていう感じですね。

ではなぜ初めからこの拡張機能を教えなかったかというと、いつ使えなくなるかわからないですし、この数が「何を表しているか」を理解してもらうためです。

表にある数字は「売れた個数」ではなく、あくまで「ランキングが上がった回数」というのはもうわかりますよね。

アマゾンが切れて急に価格が上がった商品や、ジワジワ価格が上がっていってる商品などはこれ通りに売れません。

あくまで「自分が売りたい価格」で「何個売れているか」を見ていくことが重要です。

ここがわかってないと痛い目に合うとこもあるので、しっかり理解しておきましょう。

第4章 怪しんだ方がいい商品

さて、ここまでである期間内にいくらで何個ぐらい売れているのかkeepaから読み取る方法を学んできました。

もし、それがまだ落とし込めていないなら、戻って読み直してください。

ここからは仕入れ判断を行っていく上で出てくる様々な障壁をクリアするためのTipsを紹介します。

まずは真贋調査や知的財産権の侵害が来そうな商品の判別方法を解説していきますね。

真贋調査や知的財産権の侵害が来る商品

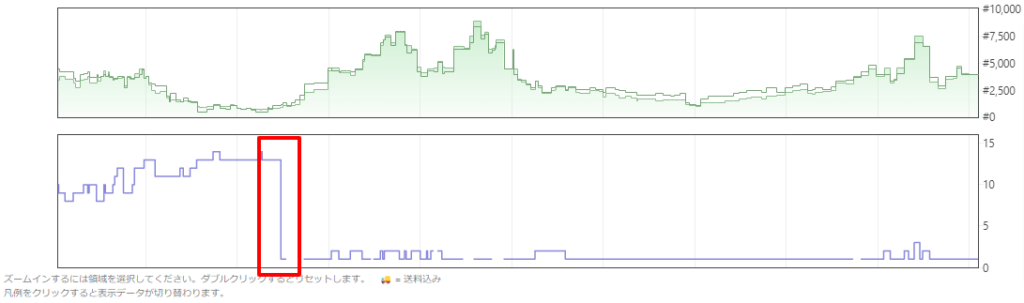

剣山型のグラフ

出品者が増えてすぐ消えているようなグラフは要注意です。

似たようなグラフで普通に売り続けれたりする場合もあるのですが、このようなグラフを見た場合はまず疑いましょう。

Twitterで検索したりするだけで、情報が拾えたりする場合もあります。

下記のグラフも同様です。

ただし、ただただよく売れているという場合もあるので、出品者が減ったタイミングでランキングも上がっているかや、同メーカーの商品がどのような動きをしてるかをチェックしてみましょう。

断崖絶壁型のグラフ

このようにランキングの急上昇などなく、一気に出品者が減少した商品はこのときに真贋調査や知的財産権の侵害がきた可能性が高いです。

その後は出品者がかなり少ない場合が多いですが、そのまま出品者がジワジワ増えるパターンもあります。

その場合すぐに真贋などの調査が来る可能性は低いですが、いつ来てもおかしくないということは理解しておきましょう。

また、このように激減してもすぐに戻ってる場合は、真贋などの調査ではなく、カタログが一瞬消えてしまったり、FBA全体に調査(安全性などもろもろ)が入ったりしていることが多いです。

激減したあとに、激増している商品に関しては問題ありません。

よくある間違い

よくこの断崖絶壁のグラフとトレンドのグラフを間違う人がいます。

断崖絶壁系で出品者がいなくなって価格が上がっただけなのに、トレンドと勘違いして仕入れちゃったり、

逆にトレンドなのに断崖絶壁系と勘違いして仕入れしなかったり。

どこを見ればいいかというと、出品者が減ったタイミングでの「ランキング」です。

トレンドの場合、在庫が切れる前にランキングがすこぶる上昇します。

廃盤でアマゾンが切れたときも出品者が一気に減ったりしますが、その場合商品で気づくと思うので、気づかない場合はリサーチを重ねてください。

何が言いたいかというと、断崖絶壁というのも一つの指標でしかないということです。

廃盤か?トレンドか?同メーカーの他の商品でも出品者激減してるか?など複合的に見ていくことで精度はグンッと上がっていきます。

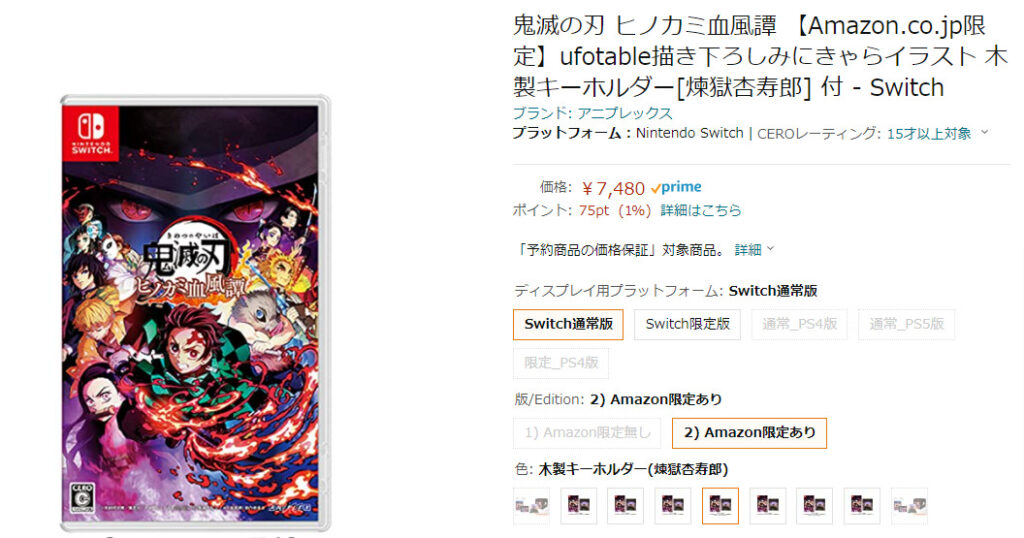

出品者が常に一定のグラフ

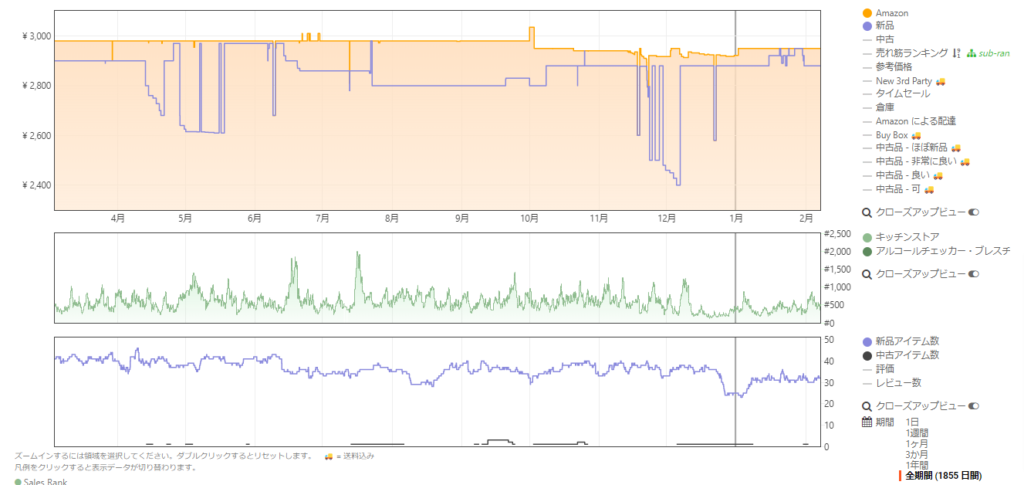

上図のような出品者がずっと一定(ほとんどの場合1人)の商品も怪しんだ方がいいです。

中国輸入やOEM関係に多い印象ですね。

下図をちょっと見てください。

価格の動きに少し違和感を感じると思います。

その違和感。大事にしてください。

このような商品は「メーカーから警告がきた」あと、出品取り下げの期間内に売り切ろうとして価格を下げている可能性があります。

価格がほとんど一定かつ、下がってすぐ上がるようなグラフを見た場合は慎重に見ていきたいところです。

価格が常に一定のグラフ

上記のように価格がずっと一定のグラフは怪しいです。

メーカーや代理店と販売価格の取り決めをしている場合が多く、卸先の制限をしていることが多いからです。

『せどりプレイヤーが仕入れる=誰でも仕入れれるから多少の需給バランスが動く=価格が一定はおかしい』と考えられるようになれば一人前ですね。

メーカーが出品者にいる商品

これまで紹介してきた中で結構共通してるのが、「メーカー」が出品者にいるということです。

ただし、上記のグラフ群以外でもメーカーが存在してちょこちょこ真贋調査などをしている商品もあるので、わけさせていただきました。

これをどう察知するかというと「自分が知らないメーカー」です。

自分が知らないメーカーは出品者を必ず確認するようにしましょう。

というのも真贋調査や知的財産権の侵害をかけてくるようなメーカーは、中国輸入やOEM、海外代理店販売などを行っているところがほとんどだからです。

あとはサプリメントとか初回へルビ系ですね。

なので、大手ではなく知らないメーカーが多いんですが、ここはある程度リサーチしていけば気づくようになります。

僕なんかは商品画像や商品名を見ただけで「怪しい」って気づくんです。

でも、こればかりはリサーチを重ねるしかないので、はじめの方に苦労しておきましょう。

一つ注意点が、必ずしもメーカー名をそのまま商品に入れているとはかぎらないです。

ブランドで名前を変えている可能性もありますし、店舗名を別にしているかもしれません。

「何か怪しいな」と思ったら惜しまずグーグル検索したりしましょうね。

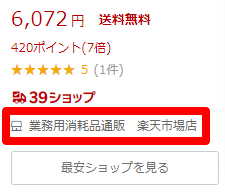

楽天など仕入れ先がアマゾンにもいる商品

※上記店舗が真贋や知的財産権の侵害がくるということではありません。あくまで一例です。

楽天から仕入れる場合、楽天の仕入れ先がいないかチェックしましょう。

有名メーカーの商品などは基本的に問題ありませんが、代理店契約をしている出品者もいるので注意が必要です。

これまで解説したようなグラフの傾向はないか?とか注意してみてみましょう。

どうしてもわからない場合はスルーしてもいいですし、少量仕入れてテスト販売してみてもいいですね。

出品者名に【公式】や【代理店】表記のある商品

出品者名に「メーカー名」以外にも「公式」や「代理店」と記載している店舗があります。

そのような店舗が出品している商品もかなり危険なので注意しましょう。

ただし、どこかでノウハウが出回ったのか「せどり」をしてる店舗が「公式」や「代理店」と記載している店舗があるんですよね。

そうすればライバルがビビるし、セラーリサーチもされにくいって魂胆なのでしょう。

なので、「公式」や「代理店」と書いてあっても、その出品者が出してる商品を見てみるといいです。

取り扱いジャンルにばらつきがあったり、明らかなせどり商材があればブラフの可能性もあります。

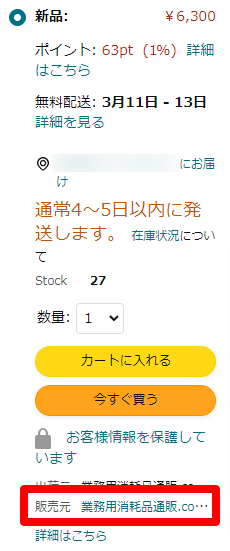

Amazon.co.jp限定の商品

上図のように商品名に「Amazon.co.jp限定」と記載されたカタログで販売を行うと、真贋調査が来る可能性が高いです。

Amazonとメーカーが独自に開発したり、パッケージを作ったりしている場合があるからです。

また下図のような商品はAmaon限定ブランドといって、アマゾンで独占契約をしているブランド。

このような商品も真贋調査がくる可能性が高いので気をつけましょう。

ただし、Amazon.co.jp限定の記載がない場合も、アマゾン限定ブランドであることもあります。

ようは中国輸入やOEMっぽい商品は避ける方が無難ということです。

ばら売りや通常カタログで売れるならOK

上記のようにバラせば通常カタログ(Amazon.co.jp限定カタログじゃないやつ)で売れるのであれば問題ありません。

アマゾンが勝手にセットを作ってAmazon.co.jp限定にしているカタログもあります。

あくまでAmazon.co.jp限定のカタログで販売することが危険だということです。

上記のゲームソフトとトートバックなんかは、「ゲームソフトは通常カタログで販売してトートバックはメルカリで売る」みたいな形をとることもできます。

Amazon.co.jp限定だからと諦めるのではなく、なぜダメなのか?を理解しておくと見逃すこともないですね。

ネットで仕入れられるトレンド商品

トレンド商品はプレミアになって相当稼ぐことができます。

ただ、注意していただきたいのがトレンドの収束です。

そもそもトレンド転売に関して著者である電脳しょーたは推奨していません。

トレンドには必ず終わりが来ます。必ずです。

ですが、「自分は大丈夫」と思ってわざわざ自分で死にに行く人があまりにも多い。

トレンドのプレミア価格が収束するのには、2つパターンがあるのでご紹介しますね。

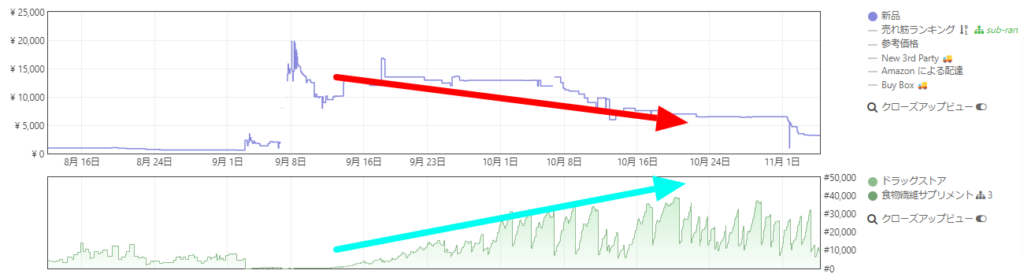

①生産が追いつくパターン

トレンドによる爆発的な売れ行きによって、小売店からはもちろん、卸や問屋、メーカー倉庫、さらには工場まで在庫が吹っ飛んでしまいます。

ですが、生産体制を整えたり、トレンドの初速で爆発したものの勢いが弱かったりすると、供給は追いつきやすくなりますよね。

このようにトレンドは去っておらず「ランキングが下がってなくても」価格が下がるパターン。

よく見てください。プレミア価格になる前①より、プレミア価格から戻った後②の方がランキングがいいです。

つまり、トレンドは別に終わったわけじゃないってことなんですよね。

「トレンド商品が値下がりする=トレンドが終わる」と思っている人が多いですが、実はそうじゃありません。

トレンドが終わらなくても値下がりすることは大いにあります。

また次のグラフのように、小売店や卸などから在庫が吹っ飛んだだけで、メーカー倉庫や工場に在庫があり、すぐに価格が戻るパターンもあります。

この場合もトレンド前よりランキングはすこぶるよくなってますが、生産数も整え価格は保たれています。

ただ、この生産が追いつくパターンはまだトレンドが続いてるので、赤字でもいいから「販売する」ことは可能です。

さらに、こっちのパターンでは市場在庫が整ったわけではなく、ちょろっと流れてきただけの場合もあります。

他のECや店舗の在庫状況を見て、またトレンドの波に乗れる可能性は少なからず残ってるんですよね。

さて、次のパターンはちょっと悲惨。

②トレンドが終わるパターン

上図の商品はテレビで火が付き、スーパーからも一瞬で消し飛んだ驚異の食品です。

ただ、見てもらったらわかるように、価格が落ちてるにも関わらずランキングが悪くなっています。

価格が落ちてるor変わってないのにランキングが下がっている商品は赤信号。

こうなったら、価格は下がるは、でも売れないはでどうしようもありません。

トレンドの収束を調べる方法ってあるの??

って思った人が多そうなので、答え言います。

Googleトレンドを使ってください。(ググってね。)

これで一発でトレンドなのかどうか。

トレンドが下降傾向なのかどうか。

一発でわかります。

これまであえて2つに分けましたが、ほとんどのトレンドは売れ行きが悪くなっていきつつ、生産体制が整って収束します。

コロナウィルスのトレンドが強すぎただけで、ほとんどのトレンドが1~2ヵ月持てばいい方。

自分が買える時点で他の人も買えるかも?って疑わないといけません。

まぁ何が言いたいかというと、トレンド商材がネットで仕入れられる場合はすでに危険領域ということ。

ネットで仕入れることができる(しかも特に速いツールを使ってるわけでもない)なら、不特定多数の人が仕入れを行えるわけです。

注目度が集まってる分、楽天から通常時に仕入れるのと比べ物にならないぐらいのライバルが見ています。

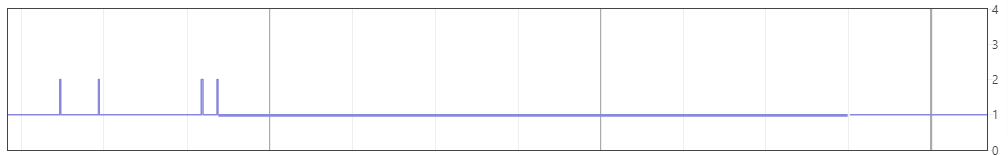

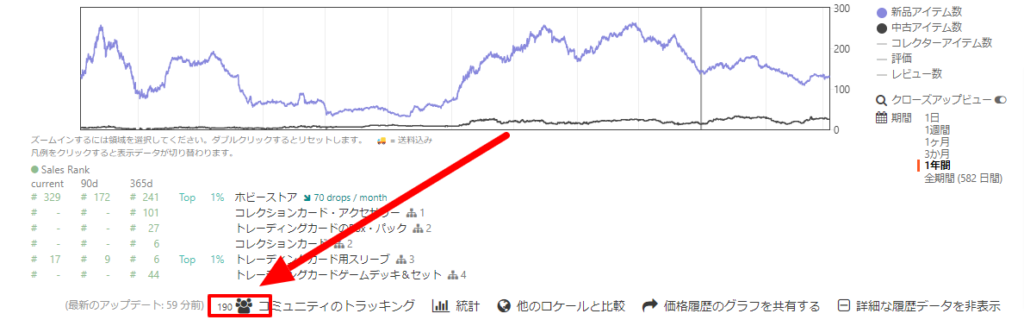

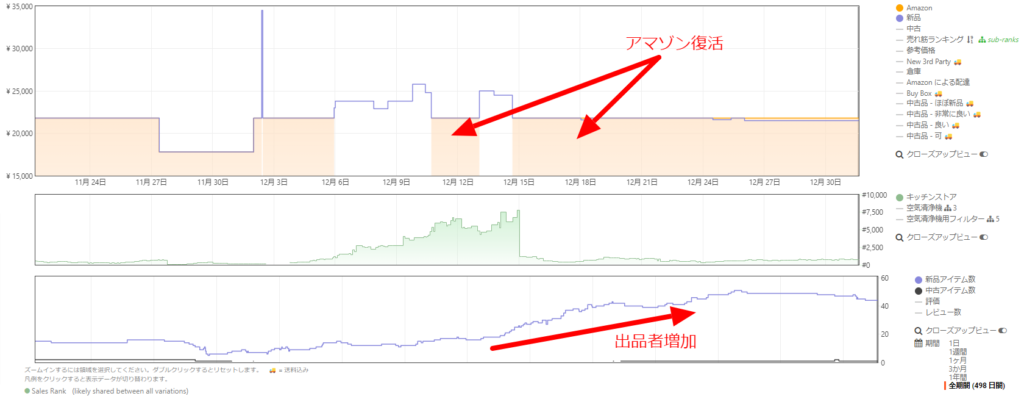

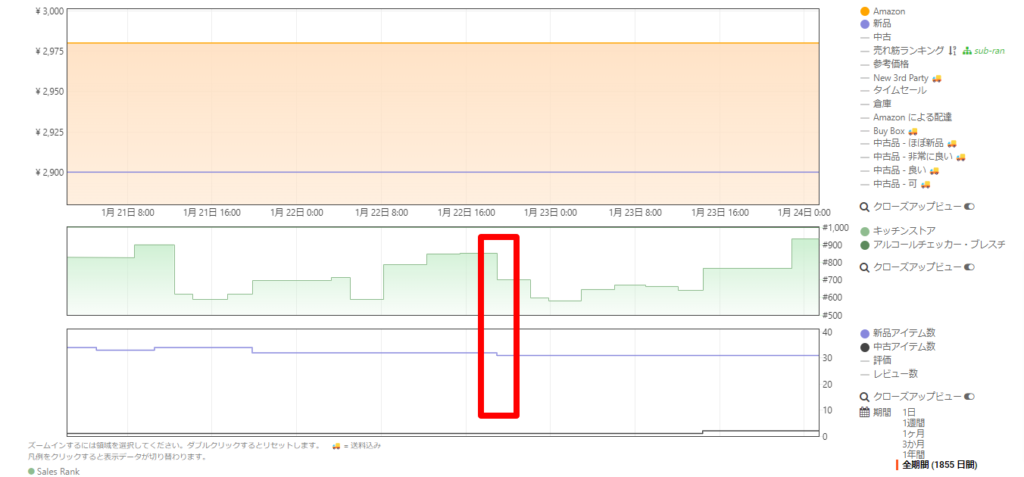

上図を見たらわかるように、アマゾンの在庫復活を監視してるライバルの数はある程度わかります。

keepaの一番下の部分にある数字が、keepaで価格の下落通知をかけている人の数だからです。

少なくともこの人数があなたと同じ状態で、商品を見ているわけです。

この部分を読んでもらったらわかるように、トレンドって難しいですよね。

そうです、トレンドって難しいんですよ。

「世間的なイメージ」や「三方良しとはどう考えても言えない」という部分もありますが、トレンドは意外と考えることが多い手法だからです。

なので、僕は推奨していません。

初速で店舗を回って回収して、すぐに売り切るなら収益は担保されるでしょう。

ですが、そのままの延長で続けると8割は痛い目見るので気を付けてくださいね。

プチコラム:最強の根拠を見つけろ

「2021年の半導体不足」や「仮想通貨ブームによるグラフィックボードの枯渇(さらに中国マネー)」という強い根拠があれば、ネットから仕入れるのもアリ。

答えを言うと「中国マネー」が入ってきてるときのトレンドはかなり強い。

過去で言うとアイコスや任天堂Switchなどですね。(実は他にもあります)

「半導体不足」のように、供給が断たれるというのもかなり強い根拠です。

この辺はkeepaに関係ないのでこれぐらいにしておきますが、一つの判断材料として覚えておいてください。

ようは自分の中で最強の根拠を作れれば勝てる戦ができるというお話でした。

第5章 状況判断する材料

本章はかなり細かい内容も含まれていますので、サラッと読み流してもらって、いざその場面に出くわしたら見直すぐらいにしておいてください。

ぜーんぶ覚えようとすると、逆に本書の内容をすべて忘れてしまう可能性があります。

本章は辞書的な役割で使っていただけると最大限の力を発揮するので、ぜひそのようにご活用ください。

現行品と廃盤品での考え方の違い

商品を仕入れる際、現行品か廃盤品かで判断が変わってきます。

なぜかというと、現行品は「どこにでもある可能性が高い」ですし、「いつ在庫が追加されるかわからない」からです。

それに対して廃盤品は「市場在庫は減少をたどるのみ」となります。

どう頑張っても全体の供給は増えないわけです。

現行品のトレンドなんかが、必ず収束するのにもここに原因があります。

必ず「この商品は廃盤なのか」「この商品は現行なのか」意識するようにしましょう。

ランキングがない場合について

ランキングがない商品とは下図のような商品です。

ランキングがない商品は避けがちだと思うんですが、これって「みんな同じ状況」なんですよね。

ということはみんな避けがちということです。

じゃあこれが仕入れ判断できるようになったら、ライバルと一歩差をつけれると思いませんか?

自分だけでなく、みんなが不利な状況ではそこを打開するだけで、凄く楽になることが多々あります。

あ、ちなみに大カテゴリランキングが表示されなくても、小カテゴリランキングは表示されることもあります。

必ずチェックしてください。

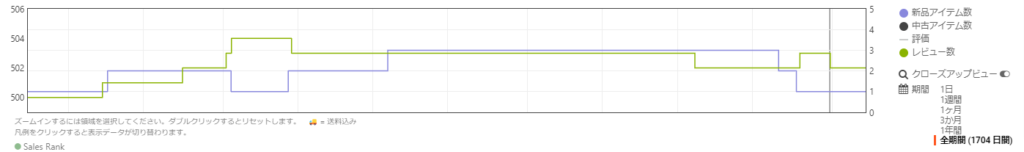

ではランキングがない商品をどうやって「売れているか」分析していくのでしょうか。

まずは、「新品アイテム数(出品者の数)」と「レビュー数」を見ていきます。

①出品者が減っているということは、商品が売れて「出品者がいなくなった」可能性が高い。

②レビューが増えているということは商品が売れてレビューがついた可能性が高い。

※レビューは平均的に100個売れたら1個付くと言われています。

というように判断していきます。

上図のようにここまでわかりやすく増減していれば確実に売れていますね。

下図のように出品者の減少が少ない場合は注意が必要です。

レビューもついてますし、出品者も減ってるんで「売れてる」と判断して問題なさそうなんですが、慎重に行くならもっと深堀りする必要があります。

ただし、keepaではこれ以上深掘りすることはできません。

最初の方でお伝えしたkeepaを使わないアナログな方法「出品者の在庫をカートに入れて定点観測」を行います。

正直、店舗で在庫1つしかなかったぐらいなら「出品者数が減ってるところがあって、レビューが増えてたら」仕入れてもいいかなと。

何度も行く店舗ならいいですが、在庫1つに対して労力をそこまでかけるのはもったいないので。

そのあたりの調整はご自身で行ってくださいね。

定点観測をして在庫が減っていればOK。

在庫が減らなければ『諦める』or『試しに少量仕入れてテスト販売』してみる。

というのが最善手です。

店舗でリピート、楽天で仕入れてリピートできるのであれば、テスト販売してみる価値はあります。

状況に応じてどこまで深堀りするかは自分で考えてみてください。

あと、そもそも論ですが、下図のように全期間で表示してみると過去にランキングがあった場合もあります。

ランキングがあったときと出品者の減り方とかレビューの付き方が似ていたら、売れ行きも近しいものかと予想がつきますよね。

グラフを一度全期間で見てみるクセは必ずつけていきましょう。

バリエーションがある商品について

バリエーションがある商品とは下図のような商品です。

バリエーション(色やサイズ)が1つの商品カタログに複数ある場合、その1つの商品カタログで1商品とカウントされランキングが形成されます。

もっとわかりやすく言うと、どの色、どのサイズが売れても全部ランキングが上がるということです。

ですので、ランキングからはなかなか判断できません。

ただ「ランキングから判断できない」とわかれば「ランキングがない」と考えて先ほど解説したやり方で仕入れ判断を行っていけます。

さきほどのランキングがない場合と同じように「みんな同じ状況」ということは意識しましょう。

バリエーションがある商品でやることは以下の4つです。

①出品者の増減の確認

②レビューが増加してるかの確認

③出品者の在庫をカートに入れて定点観測

④テスト販売

ランキングがない場合と見方は一緒。

正直な話、上の2つを見て全く動いていないなら深堀りする価値はありません。

よっぽど美味しい商品じゃないかぎりはスルーしてもいいでしょう。

(ただ、そんな商品を細かく見るということが差別化に繋がるのは言うまでもありませんね。)

そして、売れてそうだなぁと思えば、③出品者の在庫をカートに入れて定点観測をしてもいいですし、試しに少量仕入れて④テスト販売してもOK。

ランキングがない商品とやることはほとんど変わらないので、億劫にならずに利益が出そうな商品はしっかり見ていきましょう。

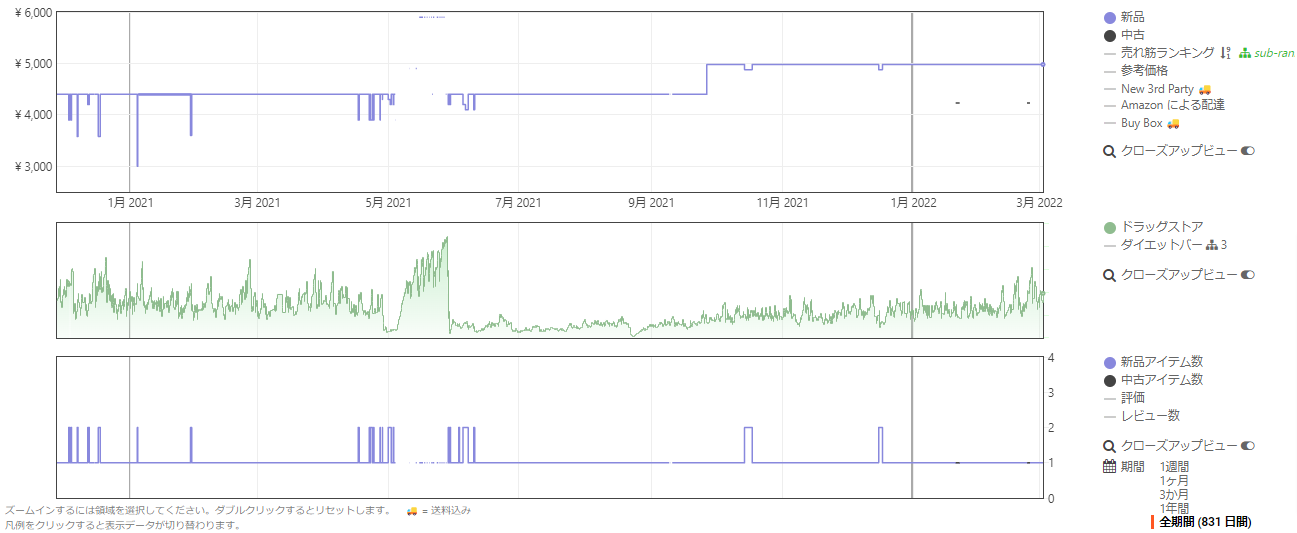

直近で売れていない商品について

下図のように直近で売れていない商品を「売れてないから」という理由だけでスルーするのはもったいないです。

このようなときは長い期間でグラフを表示させます。

1年間にするとこのようなグラフになりました。

過去に5000円だったら何個も売れている形跡がありますよね。

9000円だと売れているかわからないし、売れてても月に1売れてるか?ぐらいなので出品者が増えたら価格競争のリスクも。

このような場合、やることは2つあります。

1つ目は、出品者の在庫をカートに入れて定点観測。

もうテッパンですね。

ここに関しては説明不要かと思います。

やることの2つ目が、過去に確実に何個も売れていた価格で売っても「損」しないかのチェック。

仕入れ判断をするということは仕入れ価格がわかっているはずなので、いくら以下で売れば赤字になるかの計算はできると思います。

いわゆる損益分岐価格の計算です。

損益分岐価格の計算方法

損益分岐価格の計算方法は、

{仕入れ価格+(納品にかかる経費)+FBA配送料}÷(1-アマゾン販売手数料)

※消費税含めて計算すること

となります。

納品にかかる経費とは梱包資材だったりFBAに送る送料だったりですね。

外注を利用していたらそれもですし、納品代行を利用していたらそれも含めます。

FBA配送料はFBAからお客様に送られる際の送料。

商品によって違うので都度調べてみてください。

(ある程度やれば、だいたい覚えます。)

手数料に関してもカテゴリごとに違いますよね。

注意点としては消費税もちゃんと含めることです。

手数料10%のカテゴリは実質11%ですし、

15%のカテゴリは実質16.5%。

気を付けてくださいね。

例で一回計算だけしておきます。

・仕入れ価格→4800円

・納品にかかる経費→300円

・FBA配送料→600円

・FBA手数料→10%(実質11%)

としてさっきの公式を使って計算すると、

{仕入れ価格+(納品にかかる経費)+FBA配送料}÷(1-アマゾン販売手数料)

なので、

(4800+300+600)÷(1-0.11)

→5700÷0.89→6404

つまり6404円以上で売れれば損はしないということです。

なので、直近で売れていなくても過去に6404円で何個も売れている実績があれば「手間」だけでほぼリスク0で勝負ができるということです。

上図の商品の損益分岐価格が5000円より低いのであれば、実質損はしないということ。

5000円では確実に売れている実績があるので、9000円前後から販売を開始して、売れなければ徐々に価格を下げていくということができますね。

この場合、「間の価格」がスッポリ抜けているので、もしかしたら7500円ぐらいでバシバシ売れる可能性もあるわけです。

「直近が売れていないから」という理由でスルーするのではなく、しっかり深堀りしていきましょう。

直近で価格が上がった商品について

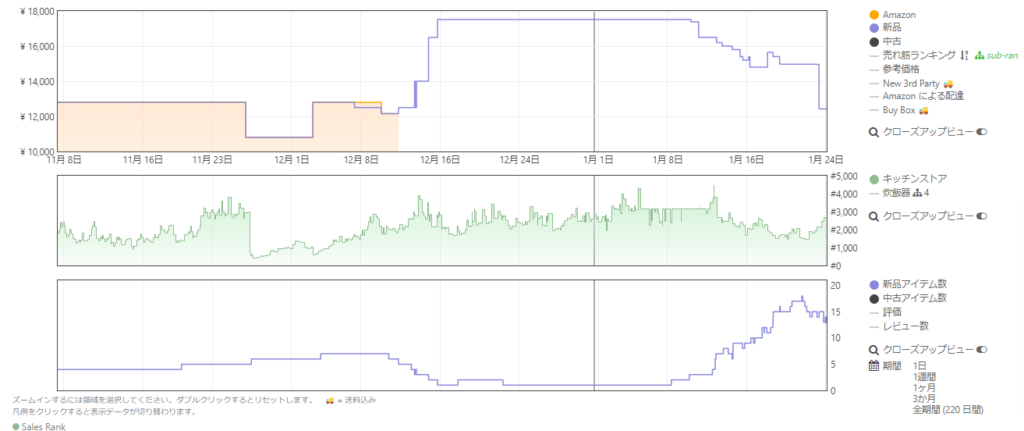

下図のようにAmazon.co.jpが直近で切れた商品については注意が必要です。

Amazon.co.jpの在庫が切れる場合、理由は3つしかありません。

①トレンドが起こった

②何らかの理由で生産が止まった

③たまたま切れただけ

①のトレンドに関しては、直近でランキングも急上昇していたり、keepaで判断がつくことも多いです。

SNSやGoogleトレンドなどで調べるとより精度は上昇します。

②に関しては廃盤の場合がほとんどですが、2021年の半導体不足などもありましたね。

ようは①,②に関しては調べたら出てくる内容。

根拠があり、市場在庫が減って「誰でも仕入れられる」状況じゃなければ勝負に出ることはできます。

ただ、③が理由なのに商品を大量に仕入れて事故る人が結構多いです。

下図のような商品ですね。

Amazon.co.jpが切れて価格が上がったものの、すぐに復活。

増加した出品者はおそらく赤字で販売しています。

Amazon.co.jpが切れたときは「市場在庫」がどれだけあるかが重要です。

正直な話、知識がないときにネットに在庫がある状態で攻めるのは賢明ではありません。

「誰でも」仕入れることができるからです。

「廃盤」だろうが「生産停止」だろうが「トレンド」だろうがネットで買えるのであれば、市場には在庫がまだあることを意味しています。

Amazon.co.jpが復活しなくても、市場在庫がふんだんにあるときはどうなるかというと下図をご覧ください。

このように出品者が増加して価格競争が起こります。

・ネットでいろいろな店舗に在庫はないか

・価格が上がった後、急激にランキングが落ちていないか

・出品者はすでに増加傾向ではないか

などチェックしましょう。

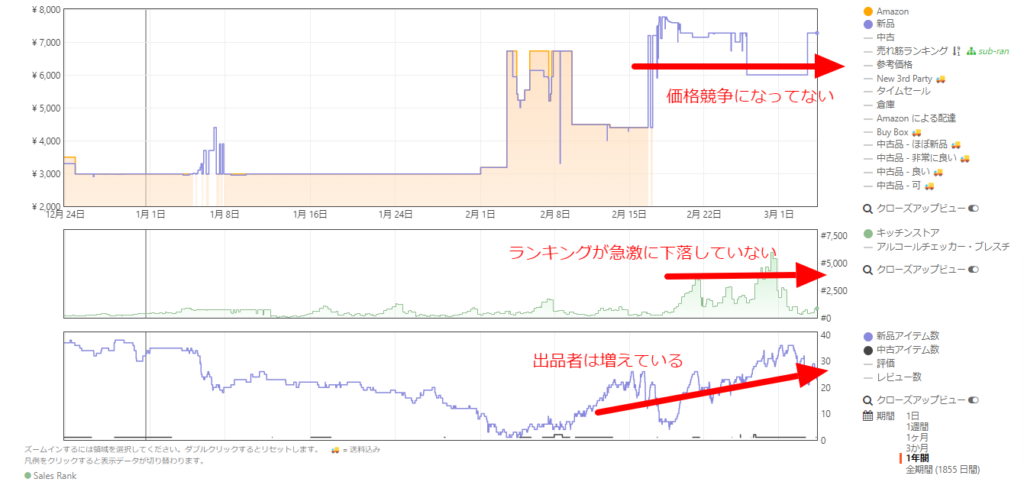

上図のような商品は出品者が増えているにも関わらず、価格競争は起こっていません。

つまり需要<供給となっていないということです。

・価格が上がっても変わらずに売れている

・出品者が増えても価格競争になっていない

結局価格は需要と供給の関係でしかありません。

このような商品でも、なぜAmazon.co.jpが切れたのか考えることは必須ですが、利益を出しやすい部類になります。

過去にすでに7000円でもしっかり売れているというのも大きなポイントになりますね。

経験を積んで分析の精度や商品の属性把握など高まればネットに在庫があろうがなかろうが、Amazon.co.jpがいようがいなかろうが攻めることは可能です。

でも、その域に達してない人がほとんどなので、楽天に在庫はないか?他のECに在庫はないか?をチェックしましょう。

また、

・ヨドバシカメラ

・ビックカメラ

・エディオン

・ケーズデンキ

・コジマ

では全国の店舗の在庫状況を見ることが可能です。

これらをチェックし、在庫の減り具合など観察していくとより精度は上がってくるでしょう。

売れ行きが悪い商品について

売れ行きが悪い商品に関しての考え方は、直近で売れていない商品と同じです。

過去にしっかり売れていた価格帯が損益分岐価格より低いかどうかチェックしましょう。

大幅に価格が下がった商品について

価格が下がるのには理由があります。

そしてほとんどの場合が供給過多です。

つまり需要<供給となっているから価格が下がるわけですね。

このような商品も見た瞬間スルーしがちですが、ちょっと待ってください。

赤字で商品を販売する人はいません。

つまり、出品者の誰しもに「損益分岐価格」が存在します。

『価格の底』があるというわけです。

出品者が増え出すタイミング、つまり左側の赤枠だと利益が出るからみんな仕入れるわけです。

逆に、出品者が増えなくなったor減ってきたタイミング、つまり右側の赤枠だとみんな利益が出ないから仕入れないわけです。

右側の赤枠あたりが損益分岐価格になってくるわけですね。

ということは、そこから出品者が増えなくなるのでどうなると思いますか?

ドンドン出品者が減って価格はまた上がっていきますよね。

つまり需要と供給の関係です。

グラフの右側を見ればわかると思います。

このように、損益分岐価格を割れば、出品者が増えなくなり、いずれ価格が戻る可能性が高い。

ということがわかります。

だとすると、大幅に価格が下がっているとスルーせずに、自分が仕入れた場合の損益分岐価格を計算し、仕入れタイミング、販売タイミングを見計らうこともできます。

リサーチを重ねれば、廃盤商品のほとんどがAmazon.co.jpの在庫が切れた後、1度価格が上がり、そこから価格競争が起こることがわかります。

このような商品です。

でも、仮にこの商品が廃盤であるのであれば、いずれ供給がなくなっていくことも予想できます。

「今」仕入れできなくても「将来」仕入れできることがあるかもしれません。

これ以上はノウハウ的な部分になってきて仕入れ判断と関係なくなってしまうので割愛しますが、同じグラフでも見方を変えれば仕入れ対象になるということに気づいていただければ幸いです。

Amazon.co.jpがいる商品について

Amazon.co.jpが販売している場合、出品を避けることがほとんどだと思います。

ただ、Amazon.co.jpが出品者にいてもそのカタログで商品が売れることは往々にしてあるんです。

例えば、下図の商品。

新品アイテム数(出品者の数)がかなり増減しています。

このような場合、Amazon.co.jp以外の出品者も売れている可能性が高いです。

より詳しく見るにはグラフを拡大してみましょう。

このようにランキングが上がって、かつ出品者が減っているところは「確実」に売れています。

より精度を上げるにはどうするか…もう言わなくてもわかりますよね。

出品者の在庫をカートに入れて定点観測です。

「定点観測」がパッと出てくれば、ぶっちゃけkeepaがなくなっても余裕で仕入れ判断できるので、この際に必ずマスターしておきましょう。

Amaozon.co.jpがいる場合、どの出品者を定点観測するかというと、keepaのDateから「Buy Box Statistics」を開きます。

どこまでチェックすればいいかと聞かれると、%がついている出品者すべてチェックするに越したことはありませんが、キリがありません。

なので、%が高い上から5つとか5%以上はチェックするとか基準を設けてるといいですね。

商品が売れていない理由を考える

商品が売れていない、売れ行きが悪い場合「必ず」理由があります。

その理由によって見るべきところが変わってくるので、そのあたりを解説しますね。

商品が売れていないのには4つの理由があります。

①単純に人気がない

②価格が高すぎる

③FBAがいない

④出品者がいない

①単純に人気がない

これは説明不要ですね。

ただただ残念ながら人気がない、需要がない商品です。

②価格が高すぎる

価格に対しての需要がないという場合もあります。

過去のグラフを見てみましょう。

過去に需要があった価格であれば、売れる可能性は高いです。

③FBAがいない

FBAがいない、つまりPrimeマークがついていないために「商品が売れていない」という場合もあります。

危険物や賞味期限の都合で「そもそもFBAが使えない」という場合はどうしようもありませんが、意外と穴場なのがこのパターン。

過去にFBAの出品者が出しているなら、それをチェックしましょう。

そして過去にもいないのであれば、かなり激アツな商品の可能性が高いです。

FBAは自己配送より価格が高くてもカートが取れます。

そしてライバルはその商品に気づいていません。

チャンスです。

④出品者がいない

そもそも出品者がいなくてランキングが悪いパターン。

こちらもランキングの波形だけしか見ていなければ、見落としがちな商品です。

過去に売れた価格で利益が出るのであれば、チャンスですね。

ザックリとした解説になりましたが、このように「商品が売れていない」というだけでも、さまざまな要因があります。

このように1つのことでも分解してみることで、仕入れの幅が広がるのです。

売れ行きが悪くなった理由を考える

次は売れ行きがわくるなったパターンを考えてみましょう。

売れ行きが悪くなるパターンは主に下記の4つです。

①季節性が強い

②新しい商品が出た

③トレンドが過ぎた

④価格が上がりすぎ

それぞれ見ていきます。

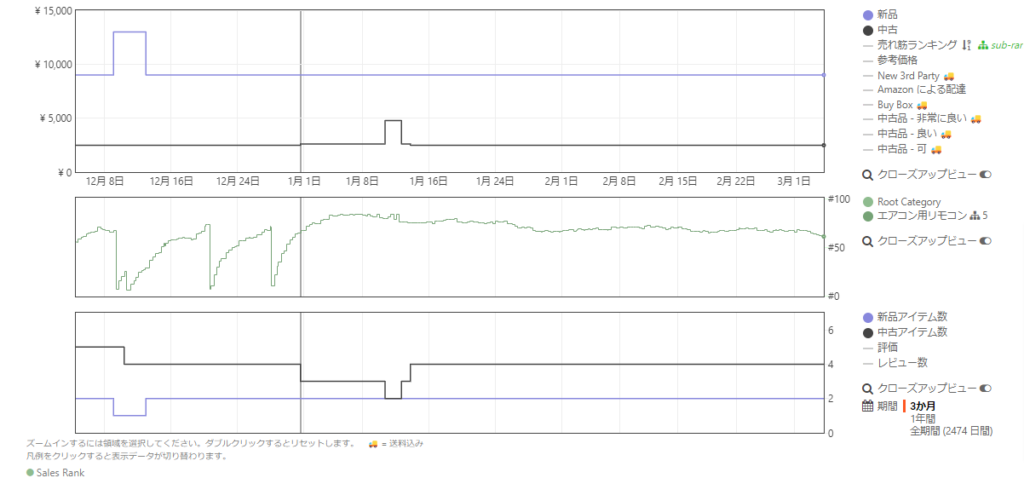

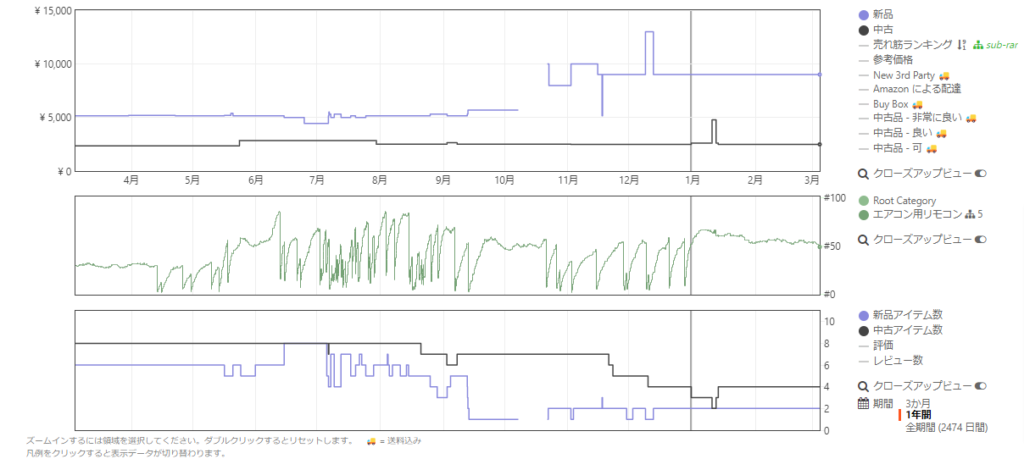

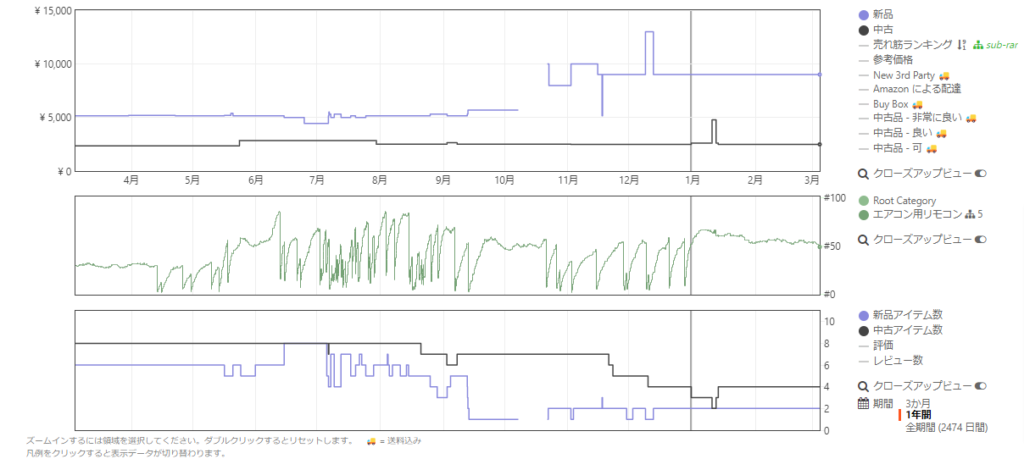

①季節性が強い

日本は四季がハッキリしており、夏と冬の寒暖差が激しいですよね。

なので、夏には扇風機がバカ売れ、冬には全く売れない。

冬にはストーブがバカ売れ、夏は全く売れない。

というようなことがよく起こります。

このように季節性のトレンドを把握しておくと、せどりをしていく上でものすごく役に立ちます。

なぜならせどりは需要と供給のズレをついていく商売だからです。

例えば、夏にはプールがものすごく売れます。

このような商品です。

9月あたりから、ランキングが悪くなっていってるのがわかりますよね。

なんならAmazon.co.jpより安くなっています。

さらに、季節モノは「夏物大セール」や「冬物大セール」のように店舗で安売りされることが多いです。

でもこの商品、季節にマッチしていたら2000円以上でバンバン売れる商品ですよね。

これが仮に店舗で1000円とかで売ってたらどうでしょう?

今売れないからって諦めますか?

このように「季節性のトレンド」がある商品も数多くあります。

あなたが知っている以外の商品でも、意外と季節性が強かったりするんですよね。

なので、「売れ行きが悪くなってる」だけで終わるのではなく、グラフの表示期間を長くして全体で見てみるようにしましょう。

②新しい商品が出た

いくら廃盤になっても売れる商品でも、新商品が出れば出るほど売れ行きは悪くなっていきます。

価格が変わっていないのに売れ行きが悪くなっていってる場合は、新商品が出ていないかチェックしましょう。

逆に新しい利益商品が見つかる可能性もあります。

③トレンドが過ぎた

こちらは季節性の話と似通ってますし、第4章で説明したので説明不要ですね。

ただ、売れ行きが悪くなったのが先ほどの「新しい商品が出た」以外でも、ここで言っておくことで「トレンドが過去にあったかもしれない」という思考ができます。

逆に価格が下がりきるのを待って、戻ってきてから仕入れるという戦略も取れたりするのでチェックしてくださいね。

④価格が上がりすぎ

価格が上がりすぎて売れ行きが悪くなるパターンももちろんあります。

基本的に価格が上がれば上がるほど、需要は減っていきます。

ただし、10000円でも買う人に対して、8000円で売っていたら、利益を逃がしているようなもの。

そのような場合、価格を下げようが上げようが売れ行きは変わりません。

自分しか出品者がいない場合など、価格を動かしてみるだけで利益が数十%増えたりするので、覚えておきましょう。

これらも「商品が売れていない理由」と同じように、必ず売れ行きが落ちた理由があります。

そこを理解するだけで攻め方が変わってくるので、余裕があれば考えていきましょうね。

廃盤は価格が上がる魔法じゃない

廃盤と聞くと必ず価格が上がると勘違いする人がいます。

廃盤だろうが廃盤じゃなかろうが人気の商品は売れるし、人気じゃない商品は売れません。

クラシックカーやアンティークコインと一緒です。

生産が終わって何でも価格が上がるなら、メーカーが一番儲かりますよね。

廃盤が価格が上がりやすい理由は「供給が断たれる」からです。

これ以上でもこれ以下でもありません。

なので、過去の価格や売れ行き、類似商品を分析する必要があるわけですね。

アマゾンで検索しても出てこない場合

商品をリサーチしているとき、アマゾンで検索しても出てこない場合があります。

そんなときは「キーワード+Amazon」でグーグル検索してください。

キーワードには「JANコード」「ASIN」「型番」を入れられるとよりベターです。

アマゾン全体で在庫がない商品はかなり期待値が高い商品であることが多いので、アマゾンで出てこないから諦めるのではなく、しっかりグーグル検索をかけていきましょう。

次はちょっとレベルが高い話をします。そしてkeepaとはあまり関係ないので、

「ん?何言ってんの?」

と思ったらスルーしてください。

価格に対する属性を意識する

商品によって、価格変動に対する需要の動きというのはある程度決まっています。

例えば、食料品などのように「価格が上がっても」変わらずに売れるもの。

おもちゃのように価格が上がったら代替品に乗り換える、つまり売れ行きが悪くなるもの。

すべてが当てはまるわけではないですが、ある程度グループ化しておくとのちのち役に立ちます。

家電なんかは価格が上がってもある程度は「今まで使ってたもの」を使いたいので、ランキングが劇的に悪くなることはあまりありません。

ですが、ある価格を超えると「他の商品を使った方がいい」ので、ランキングが劇的に悪くなります。

おもちゃなんかは価格が上がったら「購入者の属性」が変わることが多いです。

いわゆるマニアですね。

子供の数よりマニアの数の方が圧倒的に少ないので、価格がちょっと上がると劇的に売れ行きは悪くなります。

ただし、マニアは欲しければいくらでも買うので「8000円」だろうが「10000円」だろうが「15000円」だろうが買います。

つまり価格が上がった後は、ランキングが急激に悪くなることは少ないです。

だから「おもちゃ投資」があるんですよね。

もちろんおもちゃの中にも代替品にすぐに乗り換えられるものもあれば、ずっと子どもに人気がある商品もあります。

おもちゃや家電の中にも「消耗品感」が強いものもあれば「買い切り」が強いものもあります。

この価格ではどういう人が買うんだろう?高いときに買う人ってどんな人だろう?って考えていくと見えてくるものがあるんですよね。

すべてが「こうなる」というようなことはありえませんが、商品価格の変動に対する需要の属性を意識しておくと値付けの仕方や、販売戦略が変わってきますよってお話でした。

第6章 仕入れ判断フローチャート

ここで大まかな仕入れ判断のフローチャートを紹介しますが、注意点が一つ。

はじめに言ったように仕入れ判断に正解はありません。

あくまでkeepaで見れるのは過去のデータです。

あまり細かく気にしすぎると、身動きが取れなくなってしまいます。

そうなってしまっては元も子もないので「細かく見すぎないこと」は常に心がけてください。

仕入れ判断フローチャート

上記をクリックすると確認できます。

ネットでの楽天仕入れ、アマゾン仕入れをベースに作成しているので、アレンジしてみてください。

要は自分の中で基準を作っていこうってことです。

資金や使える時間が違うだけでも仕入れる個数も時期も変わってきます。

上記のフローチャートはあくまで「こんな感じで作っていくんだ」という参考にしてもらえると、成長が早くなりますよ。

頭の中に置いとくんじゃなくて、頭の外に出す。とりあえず出す。

それだけで、マジで精度は上がっていきます。

騙されたと思ってやってみてください。

さいごに

ここまで長いことおつかれさまでした。

ただ、もう半分ぐらいは記憶からなくなってると思います。

でもそれでいいんです。

すべて覚えられるようなものでもありませんし、覚える必要もありません。

そのために辞書として使っていただけるようにしました。

はじめに行ったように仕入れ判断に「答え」はありません。

あれば100人中100人が稼げます。

とにかく「仕入れて売ってみる」のが正解です。

その中で精度を上げていくために本書をご利用ください。

また、本書はネット上でいつでも僕が編集できるので、何か追加することがあれば追加していきます。

仕入れ判断に困ったときは見返してみてください。

ここまで読了いただきありがとうございました。